美國網絡安全體系架構簡介

網絡安全體系是一項復雜的系統工程,需要把安全組織體系、安全技術體系和安全管理體系等手段進行有機融合,構建一體化的整體安全屏障。針對網絡安全防護,美國曾提出多個網絡安全體系模型和架構,其中比較經典的包括PDRR模型、P2DR模型、IATF框架和黃金標準框架。

PDRR模型

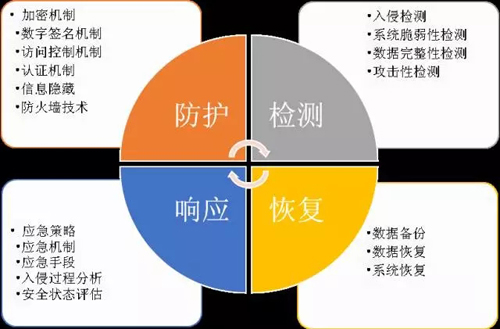

PDRR模型由美國國防部(DoD)提出,是防護(Protection)、檢測(Detection)、恢復(Recovery)、響應(Response)的縮寫。PDRR改進了傳統的只注重防護的單一安全防御思想,強調信息安全保障的PDRR四個重要環節。圖1所示為PDRR模型的主要內容。

圖1 PDRR模型

20世紀90年代末,美國國際互聯網安全系統公司(ISS)提出了基于時間的安全模型——自適應網絡安全模型(Adaptive Network Security Model,ANSM),該模型也被稱為P2DR(Policy Protection Detection Response)模型。該模型可量化,也可進行數學證明,是基于時間的安全模型,可以表示為:安全=風險分析+執行策略+系統實施+漏洞監測+實時響應。

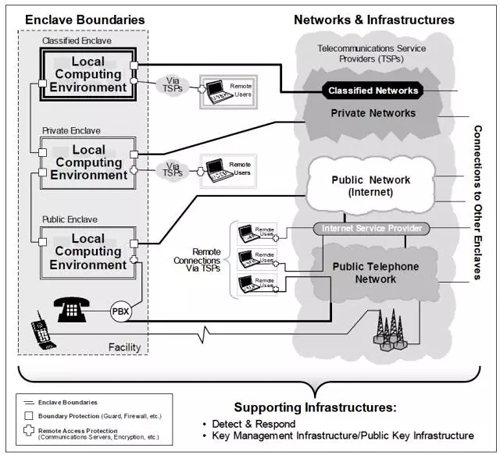

如圖2所示,P2DR模型是在整體安全策略的控制和指導下,在綜合運用防護工具(如防火墻、操作系統身份認證、加密等手段)的同時,利用檢測工具(如漏洞評估、入侵檢測等系統)評估系統的安全狀態,使系統保持在最低風險的狀態。安全策略(Policy)、防護(Protection)、檢測(Detection)和響應(Response)組成了一個完整動態的循環,在安全策略的指導下保證信息系統的安全。P2DR模型提出了全新的安全概念,即安全不能依靠單純的靜態防護,也不能依靠單純的技術手段來實現。

P2DR模型以基于時間的安全理論(Time Based Security)這一數學模型作為論述基礎。該理論的基本原理是:信息安全相關的所有活動,無論是攻擊行為、防護行為、檢測行為和響應行為等都要消耗時間,因此可以用時間來衡量一個體系的安全性和安全能力。

圖2 P2DR模型

IATF框架

信息保障技術框架(Information Assurance Technical Framework,IATF)是由美國國家安全局(NSA)制定并發布的,其前身是網絡安全框架(Network Security Framework,NSF)。自1998年起,NSA就開始著眼于美國信息化現狀和信息保障的需求,建立了NSF。1999年,NSA將NSF更名為IATF,并發布IATF 2.0。直到現在,隨著美國信息技術的進步和對信息安全認識的逐步加深,IATF仍在不斷完善和修訂。

IATF是一系列保證信息和信息設施安全的指南,為建設信息保障系統及其軟硬件組件定義了一個過程,依據所謂的縱深防御策略,提供一個多層次的、縱深的安全措施來保障用戶信息及信息系統的安全。

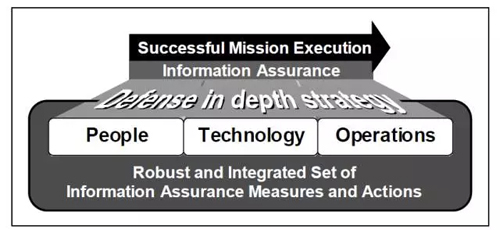

IATF將信息系統的信息保障技術層面劃分成了四個技術框架焦點域:局域計算環境(Local Computing Environment)、區域邊界(Enclave Boundaries)、網絡和基礎設施(Networks & Infrastructures)、支撐性基礎設施(Supporting Infrastructures),如圖3所示。在每個焦點域內,IATF都描述了其特有的安全需求和相應的可控選擇的技術措施。IATF提出這四個焦點域的目的是讓人們理解網絡安全的不同方面,以全面分析信息系統的安全需求,考慮恰當的安全防御機制。

四個焦點域中,局域計算環境包括服務器、客戶端及其上所安裝的應用程序、操作系統等;區域邊界是指通過局域網相互連接、采用單一安全策略且不考慮物理位置的本地計算設備的集合;網絡和基礎設施提供區域互聯,包括操作域網(OAN)、城域網(MAN)、校園域網(CAN)和局域網(LANs),涉及廣泛的社會團體和本地用戶;支撐性基礎設施為網絡、區域和計算環境的信息保障機制提供支持基礎。

圖3 IATF焦點域

IATF信息保障的核心思想是縱深防御戰略,該戰略為信息保障體系提供了全方位、多層次的指導思想,通過采用多層次、在各個技術框架區域中實施保障機制,以最大限度降低風險、防止攻擊,保障用戶信息及其信息系統的安全。IATF的縱深防御戰略如圖4所示,其中人(People)、技術(Technology)和操作(Operation)是主要核心因素,是保障信息及系統安全必不可少的要素。

圖4 IATF的縱深防御戰略

黃金標準框架

基于美國國家安全系統信息保障的最佳實踐, NSA于2014年6月發布《美國國家安全體系黃金標準》(Community Gold Standard v2.0,CGS2.0)。

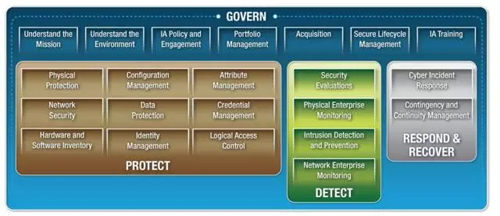

CGS2.0標準框架強調了網絡空間安全四大總體性功能:治理(Govern)、保護(Protect)、檢測(Detect)和響應與恢復(Respond & Recover),如圖5所示。其中,治理功能為各機構全面了解整個組織的使命與環境、管理檔案與資源、建立跨組織的彈性機制等行為提供指南;保護功能為機構保護物理和邏輯環境、資產和數據提供指南;檢測功能為識別和防御機構的物理及邏輯事務上的漏洞、異常和攻擊提供指南;響應與恢復功能則為建立針對威脅和漏洞的有效響應機制提供指南。

CGS框架的設計使得組織機構能夠應對各種不同的挑戰。該框架沒有像開處方那樣給出單獨的一種方法來選擇和實施安全措施,而是按照邏輯,將基礎設施的系統性理解和管理能力、以及通過協同工作來保護組織安全的保護和檢測能力整合在了一起。

圖5 CGS框架示意圖

總結

隨著信息化的快速發展,網絡安全已經成為影響社會各個層面的戰略性國家問題,保障網絡安全直接關系到國計民生、經濟運行和國家安全。構建網絡安全體系是進行網絡安全防范的基礎,能夠將各種網絡安全防范單元進行有機集成,形成網絡安全防范系統的最高層抽象。

【本文為51CTO專欄作者“中國保密協會科學技術分會”原創稿件,轉載請聯系原作者】