網絡蹭蹭地提速,為什么中美網民都沒發現?

中美人民在上網這件事上算是同病相憐,官方公布的數據一直在漲,但用戶不買賬。第一條新聞里有兩部分,降費和提速,前者大概是這么一個故事:

村長到小鎮上視察時,發現牛肉粉肉少價高,發出“吃粉實在太貴了”的感慨,識時務的秘書馬上交代有關人員落實,力求在一年內讓當地人民吃上肉多價廉的牛肉粉。于是當地粉店紛紛推出了“早上 11 點、下午 3 點吃粉半價,免費送一碟牛肉”的優惠套餐。把新優惠和老定價一平均,“加肉減價”完美完成。

初衷沒有問題,誰都想電話費低點、流量多點、網速快點。但這是一口號過度向消費者傾斜,對運營商卻意味著雙重投入,這個缺口誰來補?本身口號就有違市場規則,用小腳趾都能想到“完成任務”只不過是舉國上下聯合上演的一臺戲。

盡管如此,我仍不贊成過度抨擊運營商,諸如“流量不清零,直到下個月”、“廉價流量包,只能買一次”、“流量 10 塊 1G,熬瞎你的眼”之類的行為,想想也實屬無奈。如果真要將提速降費落到實處,要么上頭的指標完不成,要么上市公司的報表要做不好,要么消費不開心——三害相權,還是“坑”下消費者吧。

這就是降費,而提速的問題還要復雜一點。糾結點在于,工信部說速度快了,網民沒感覺到,究其原因,測試速度與上網體驗是兩個不同的話題,并無必然聯系。

我常年使用的 3GB 流量套餐從大有余量到時常不夠,與移動網絡上越來越多的視頻、圖片不無關系。而網媒視頻化的趨勢也讓“偽·提速降費”更難轉化為上網體驗。 上網體驗決定于內容和帶寬的平衡,只有當帶寬的增長快于內容的流量需求時,我們才會感覺到網速變快;假設兩者同步增長,體驗則會原地踏步。 無論是移動網絡還是有線寬帶,這條邏輯均適用。

據 Cisco 年初發布的研究報告 ,2014 年全球移動流量較往年增長了 69%,其中 55% 都花在了視頻上。 另據老牌研究機構 Gartner 預計, 2015 年移動流量還將增長 59%。近日國內還有條轉遍了天,又來歷不明的新聞——

人民網調研“提速降費目標完成,你感受到了嗎”,96% 網友選擇了“無”。

根據關鍵詞找到人民網,在人民網上找到 這條新聞 ,來源卻寫著“南方日報”。有趣的是,點擊鏈接卻跳轉到另一個網站,而南網站上也沒有找到這條新聞。姑且當做小道消息看看就好。不過,個人而言確實沒有感覺到網速的提升,這個 96% 無感或許也代表了一個不小的群體,不知美國人民能否感受到 x3 的網速提升呢?

回到文初提到的第二條新聞,原標題是《可能不常感覺到,但美國的寬帶速度已經是 2011 年的 3 倍》。再翻翻 美國消費者滿意度指數 ,發現美國網民也不大滿意。

??

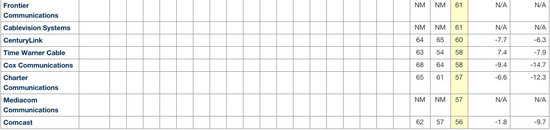

如上圖,標黃色的是 2015 年滿意指數,往左分別是 2014、2013。隨著美國網速 x3,消費者滿意度竟然下降了不少。會不會是價格的問題呢? 2014 年的一則研究 比較了發達國家/地區 50 美元月費能買到的網速:

結果顯示:美國網費屬于中高,而網速屬于普通水平(僅以調查樣本論)。當然樣本中網速較為突出的也就是香港、首爾、東京以及巴黎這幾個城市,歐洲與美國大體上速度差不多。因此網絡提速趕不上流量需求增長是存在于中美兩國的共同現象。

順便說一下,去年美國曾有過一波熱烈的討論,關于為何 美國上網又貴又慢 ,與我國今年的這波討論大同小異。而且美國網民吐槽最多的點竟然也與我們類似——“壟斷”。