6G的通感算智融合,到底該如何解讀?

今年9月,3GPP首個6G標準項目——6G場景用例與需求研究項目獲得批準,標志著全球6G標準化工作正式進入實質性階段。根據3GPP的時間規劃,到2029年,首個6G規范將制定完成。到2030年,6G將迎來正式商用。

作為下一代無線通信標準,6G預示著通信技術的未來發展方向。那么,6G到底會是什么樣呢?它會帶來哪些技術創新?現在業界常說的6G通感算智融合,又是什么意思?

12月19日至20日,以“6G通感算智融合創新,引領未來通信新潮流”為主題的第三屆6G前沿技術與趨勢論壇在北京成功舉行。本次論壇由中關村泛聯移動通信技術創新應用研究院(以下簡稱“中關村泛聯院”)主辦,云集了包括多位院士在內的國內外權威專家,共同探討6G通感算智融合發展的需求場景、關鍵技術、試驗驗證、標準化等熱點話題。

小棗君有幸受邀參與了此次論壇,有不少收獲。接下來,我將結合專家們的演進內容,對6G通感算智融合做一個詳細的解讀。

通感算智融合,6G發展的必然趨勢

通信技術的發展,是緊密圍繞用戶需求和場景的。這也就意味著,我們不是為了擁有6G而發展6G,而是因為時代變化下,現有通信技術無法滿足用戶的需求、無法應對新出現的通信場景,所以,需要發展新的技術標準,解決這些問題。

在論壇上,專家們反復強調:6G的主要發展思路,并不僅僅是提升網絡的速率、時延等性能指標,而是從基礎理論、網絡架構和應用特性等方面進行全方位創新,為通信技術帶來多維度的能力拓展。

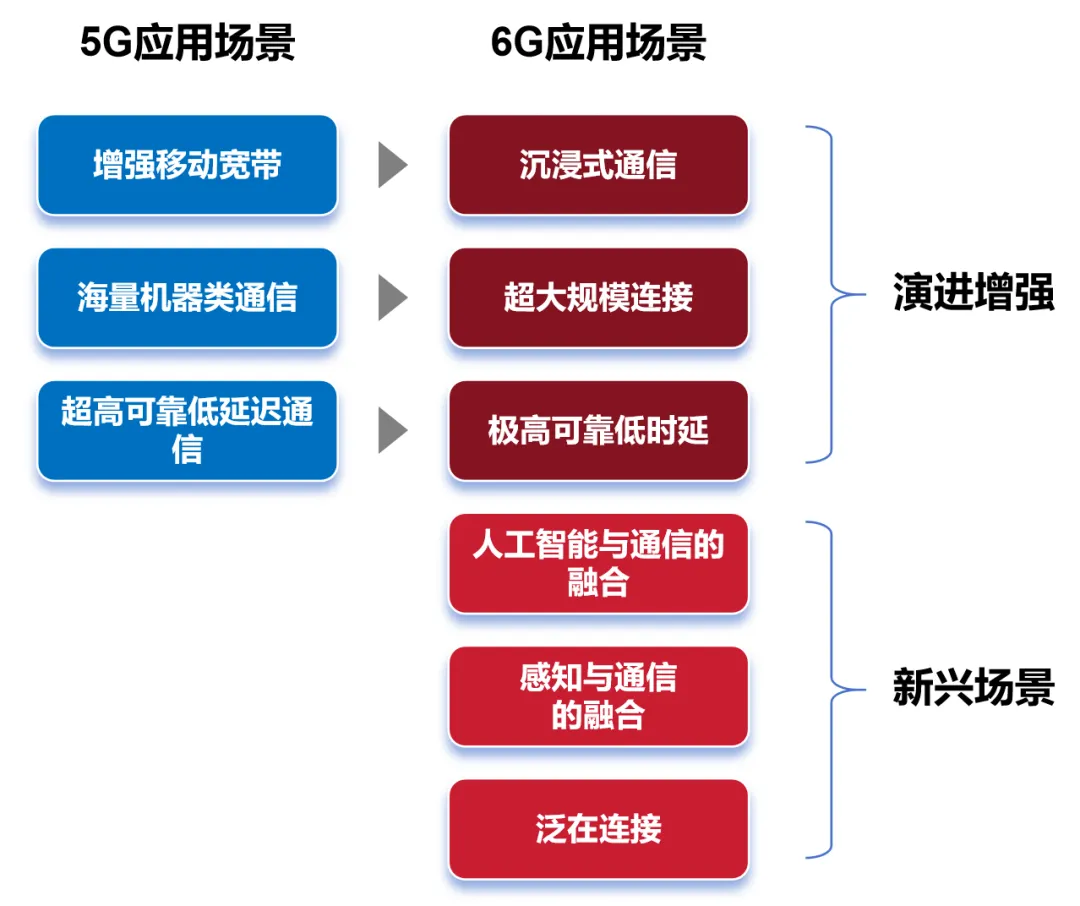

去年6月,國際電信聯盟(ITU)完成了《IMT面向2030及未來發展的框架和總體目標建議書》,描繪了6G的六大應用場景:沉浸式通信、超大規模連接、極高可靠低時延、人工智能(AI)與通信的融合、感知與通信的融合、泛在連接。

我們可以看出,前三個是對5G場景的演進增強,后三個是面向融合創新的新興場景。

新興場景里,泛在連接主要是指6G在傳統地面通信的基礎上,進一步擴展為空天地一體化網絡,實現面向低空、高空甚至太空空間的全域聯接。

人工智能與通信的融合、感知與通信的融合,則是指6G網絡必須超越傳統通信網絡的能力范疇,深度融合感知、計算、智能等多項能力要素,向通感算智一體化融合網絡的方向發展,實現“一網多用”。

按照設想,通過將通感算智進行深度融合創新,可以將通信技術的邊緣邊界拓展到前所未有的領域,從而使6G真正成為一個全方位、多層次、智能化的信息生態系統,實現性能沉浸化、要素融合化、覆蓋全域化。

這是一場前所未有的技術革命,對于整個行業來說都是顛覆性的。它將會催生出全新的應用場景和商業模式,為經濟社會發展帶來深刻變革。

通信+智能:網絡與AI的雙向奔赴

接下來,我們就分別看看“通、感、算、智”到底該如何融合。

首先我們看一下通信與人工智能的融合。

人工智能,是本次論壇除了“通信”之外出現頻率最高的詞之一。這幾年,人工智能浪潮洶涌澎湃。所有行業都在探討如何與人工智能深度結合。通信領域也不例外。如何利用AI賦能網絡能力提升,以及如何利用網絡助力AI發展,已經成為通信行業的重點研究方向。

眾所周知,傳統通信目前已經進入了發展瓶頸。一方面,信道容量無限接近于香農極限,難以獲得進一步的突破。另一方面,AI浪潮的到來,智能體通信場景的出現,以及垂直行業通信場景的復雜多樣化,也對通信的范式及體制提出了挑戰。

針對這種情況,通過發展語義通信,彌補傳統語法通信的不足,并且引入AI,對通信系統進行全面增強,就成為一個重要的問題解決思路。

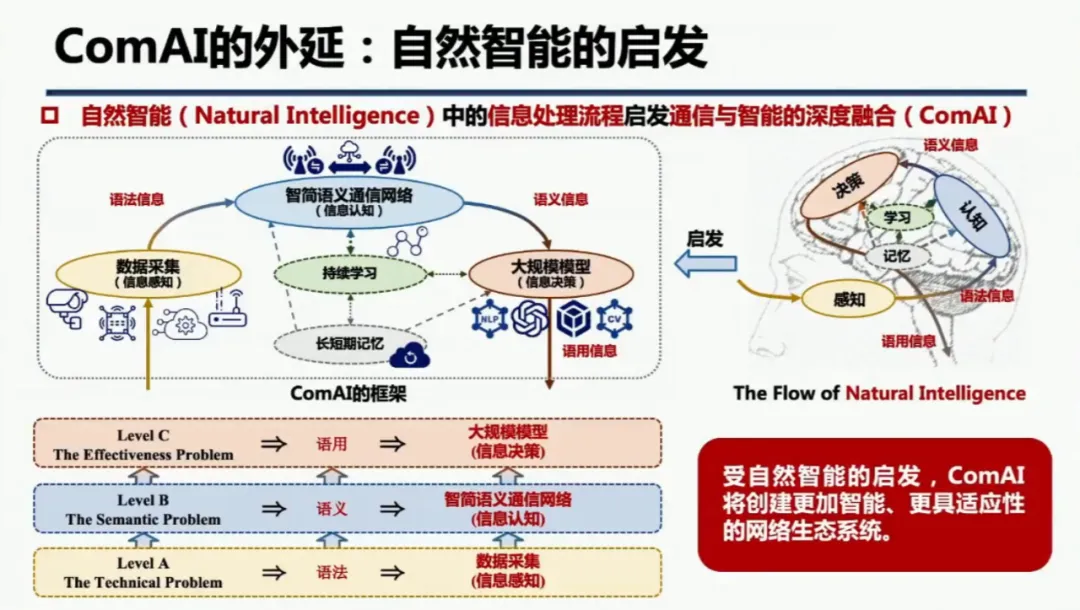

中國工程院院士張平提出的ComAI模型,就是采用的這個思路。

ComAI是一種AI與通信深度融合思想框架,和自然智能非常相似。

它包括語義基、模分多址、非線性變換編碼、信源信道編碼、語義全雙工等關鍵技術,將信源信道編解碼、數字調制解調等任務都交給AI處理,可以為通信帶來更多增益,實現通信系統整體性能的優化。

目前,張院士團隊通過搭建國際首個面向6G通信與智能融合的外場試驗網,驗證了語義通信在4G鏈路上可以達到6G傳輸能力,在三項通信核心基礎指標(容量、覆蓋、效率)上均獲得10倍的性能提升。在6G智簡網絡、具身智能、多智能體協同通信等方面,ComAI已經展現出巨大潛力。

在論壇上,其他專家也分享了很多通智融合方面的研究和實踐案例,例如網規網優、AI賦能空口傳輸、移動智能網等。從實驗結果來看,通信與AI融合產生的效果都很不錯,令人振奮。

在網規網優、業務分析、資源管理、空口性能方面,傳統通信網絡存在諸多未解難題。引入AI,對于解決這些難題提供了一個重要的突破口。

例如,AI可以幫助更精準地預測和調整參數,對網絡進行深度優化,提升整體性能。

再例如,引入AI能力進行智能調度、拆分和編排,通過學習不斷優化資源配置和服務組合,甚至利用孿生網絡模擬尋找最優解,也可以顯著提升網絡的工作效率。

智能體網絡Agent,也是AI賦能網絡的一個典型案例。

智能體網絡Agent可以實現協議功能定制、基站自動部署、網絡參數自動生成和配置、網絡組網自動形成、網絡性能自動優化、網絡問題自動治愈、網絡功能自動演進。網絡有了智能體,就像工程師有了個人助理,可以幫助分析和解答問題,大幅提升網絡的管理和運維效率。

總之,AI在幫助網絡提升能力。而提升能力之后的網絡,又進一步助力了AI的普及和發展,幫助AI賦能千行百業。這種正向循環,正在默默重構整個通信行業。

通信+算力:云網融合的持續演進

再來看看通信與算力的融合。

通算融合其實并不是一件新鮮事。這些年來通信行業一直在推動的云網協同、云網融合,其實都可以算是通算融合,屬于其中的一個階段。

現代通信網絡已經從信息網發展為算力網。網絡的傳遞內容,不僅僅是數據,也是算力。如何借助通信網絡,實現算力的高效管理和調度,如何借助算力的相關技術(例如云計算),實現網絡能力的提升,是通算融合的關鍵。

云化是算力發展的一個重要趨勢。通算融合,從某種意義上來說,其實就是通信與云化算力的深度融合。在既往的通信代際演進中,核心網已經基本實現了云化,但無線接入網部分因為種種原因,云化的推進較為緩慢。

目前,移動通信網絡中,統一網絡與定制需求之間的矛盾越來越嚴重。垂直行業存在復雜的個性化和碎片化需求,但由于傳統網絡架構缺乏靈活性,導致定制化開發周期長且成本高,難以快速響應市場需求。

因此,進一步推動全面云化開放,成為6G網絡演進的必然選擇。基于硬件虛擬化、管理編排調度及服務化協議設計等方面的創新,打造一個真正端到端的云原生網絡架構,才能更好地滿足未來復雜多樣的場景需求。

云原生網絡架構肯定是平臺化的。通過這個平臺,把網絡中的各種能力進行按需打包,為客戶提供一站式的個性化、定制化、差異化服務。

基于平臺化的網絡,可以根據不同應用場景的需求,靈活選擇硬件資源,并通過虛擬化技術實現軟硬件解耦合,支持按需部署和組合,以快速響應客戶的差異化需求。

簡單來說,6G網絡就是一個云平臺。云化的算力資源支撐整個6G網絡的運作,6G網絡也支撐了算力資源的流動和供給。

中關村泛聯院院長、中國移動研究院院長黃宇紅在演講時,重點介紹了中關村泛聯院及中國移動在6G通感算智融合基座設計方面的創新思考。

黃宇紅認為,6G將服務于智能化社會,滿足智慧泛在的需求。這些需求要求未來的信息基礎設施提供多樣性的、一體化的服務。

為了滿足多樣化的業務需求,6G網絡設計強調功能的一體化協同,包括通感算智等多方面能力的融合。這要求底層資源設施高效、靈活,并能夠共享使用。通過構建一個包含CPU、GPU、DPU等多種算力資源的云化池,上層應用可以根據需要動態調用這些資源,從而最大化資源利用率。

平臺化的網絡設計目標是統一調度底層資源,使能力原子化并根據業務需求進行組合編排,以靈活響應上層服務請求。“智簡”理念指導下的6G設計,追求最簡化、輕量化地向客戶提供所需服務,利用人工智能技術提升網絡靈活性、效率和綠色性能。

今年中關村泛聯院、中國移動和中科院計算所攜手,已初步搭建6G智簡基座原型系統,并進行了初步測試驗證。測試結果顯示了6G智簡基座在資源效率提升和新能力敏捷內生部署方面的顯著優勢。

通信+感知:快速崛起的新興場景

最后,我們再看看通信與感知融合。

通信與感知融合,是近年來通信領域的一個關注焦點。大家最熟悉的應用場景,應該就是現在非常熱門的低空經濟和通感一體。

通感一體能夠在同一個系統中同時提供高精度感知信號、無縫通信信號以及定位信號,并實時與后臺系統交互,從而支持高效的資源調度和服務管理,為發展低空經濟產業提供了堅實的技術基礎。

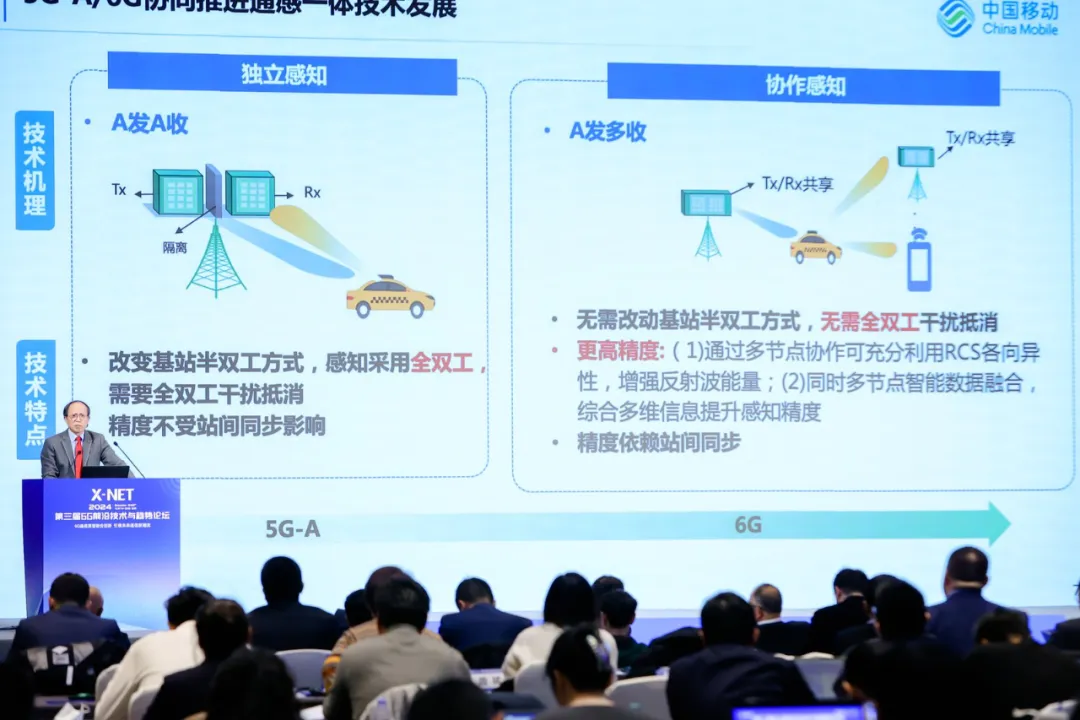

通感一體是一個非常新的概念,面臨著很多技術和應用挑戰。例如,統一評價準則如何構建、信道模型如何改進、感知精度如何提升、散射特性如何分析、組網干擾如何協調,等等。

通信與感知源于兩套完全不同的技術體系。通信技術關注容量、時延、誤碼率,追求更高的承載效率。而感知技術關注回波信號的時間差、多普勒頻移、多波束回波強度差,追求更高的探測精度。

在有限的資源下,通信與感知這兩種能力勢必存在資源競爭。研究通信與感知融合,需要重點解決這個問題,實現能力、效率、質量的平衡。

在論壇上,專家們圍繞這些問題進行了密集的分享,大大開拓了與會人員的研究思路。

目前,國內基于低空經濟和通感一體已經有了大量的試點案例,也取得了不錯的成果。

以中關村泛聯院為例,他們聯合中國移動在信號檢測、干擾管理、能量累積等方面展開了深入的研究,目前已經完成毫米波感知通信一體化基站原型系統搭建,初步完成測試驗證,實現針對無人機、車輛等目標的距離、方位、速度等感知測試。其中,針對消費級的小型無人機感知,已經實現500米距離的探測,包括分米級的感知精度,達到了業界領先水平。

面向未來,6G通感融合仍需要加強跨域跨技術的協調、融合與創新,進一步研究和突破網絡協作通感理論、技術和非理想因素的解決方案,包括系統平臺的構建和原型的驗證。

產業合作,發展6G的必經之路

6G已經進入了從技術向標準、向產業邁進的重要時期。進一步加強產業合作,共同加速技術創新和標準化進程,變得越來越重要。

事實上,中關村泛聯院的成立,就是基于6G產業合作的背景。

中關村泛聯院在北京市科委、中關村管委會的指導和支持下,由中國移動集團、北京郵電大學和TD產業聯盟三家單位發起成立的創新型研發機構。作為運營商、高校和產業聯合的重要平臺,中關村泛聯院重點開展信息通信領域的基礎研究和前沿技術研究,積極推動移動通信應用場景融合技術研發與產業化,以及5G/6G關鍵技術研發與驗證工作。

除了技術研發之外,中關村泛聯院還積極促進國內外的合作交流,舉辦了一系列有關6G技術創新與發展的重要論壇(包括本次論壇),邀請國內外知名專家學者共同探討6G的發展方向和技術挑戰。

目前,中關村泛聯院作為北京市前瞻布局6G的重要抓手,借助北京的產業鏈和生態圈優勢,推動6G系統的布局和協同攻關,全面提升我國在全球6G領域的話語權和影響力,正在向國家級科技創新平臺大步邁進。

在本次論壇期間,中關村泛聯院聯合中國移動、中國信科等央企代表及多位業界伙伴,共同發布“央地協同 匯力創新”年度系列成果,同樣值得業界關注。

首先,是6G通感算智融合創新開放實驗室的成立。

該實驗室由中關村泛聯院牽頭建設,首批聯合建設成員包括中國移動研究院、北京郵電大學、中國移動北京公司、中信科移動、浪潮通信、聯想、飛騰、摩爾線程、vivo、亞信等行業內非常有影響力的單位。

實驗室致力于共同加速推進6G技術研究進程及通感算智融合技術攻關,培育自主可控的6G產業生態,將共同研制6G通感算智融合原型樣機,開展多場景室內外測試驗證,共同加速推進6G技術研究進程及通感算智融合技術攻關。

其次,是三項6G通感算智融合創新成果,分別是6G通感算智云原生平臺、視覺信息語義傳輸原型平臺、《以用戶為中心的6G網絡》白皮書。

6G通感算智云原生平臺支持微秒級超高實時響應、云邊端多平臺自動彈性部署,并基于統一管理框架實現GPU、FPGA資源池化共享,部分場景可提升硬件資源利用率50%以上,是未來6G無線網絡關鍵技術驗證的重要支撐平臺。

視覺信息語義傳輸原型平臺,突破了視覺語義信息提取與信源信道聯合處理等技術難題,實現信息的高效提取、表征與傳輸。面向多種信道衰落,首次實現了對高清圖片、視頻彩鈴、高清視頻等多種視覺信源模態適配。

《以用戶為中心的6G網絡》白皮書,深入剖析以用戶為中心的網絡特征,創新性提出集中式與分布式相結合的以用戶為中心的網絡架構,對業界深入研究6G具有很強的指導意義。

本次論壇期間,在2023年中關村論壇第一批戰略合作伙伴簽約基礎上,中關村泛聯院進一步擴大生態合作圈,與浪潮通信、摩爾線程、英臣科技、芯加速等企業完成新一批6G產業合作簽約,將圍繞6G技術展開全方位、深層次的協同創新合作,進一步拓展6G產業創新邊界。

最后的話

好了,以上就是本次論壇上關于6G通感算智融合的解讀。論壇的干貨很多,限于篇幅,只能大概介紹一下主要內容。大家如果有興趣,可以觀看論壇的回放,獲取更多有價值的信息。

新年的鐘聲已然敲響,我們告別了2024,迎來了2025。6G的標準化工作,將進入一個全新的階段。

對于整個行業來說,這既是機遇,也是挑戰。通過持續的研發投入、積極的技術創新以及緊密的產業合作,6G將有條不紊地從概念研究走向標準落地。前面提到的各項技術成果,也會逐漸成為現實。

我們期待6G能夠平穩且快速地發展,期待更多的應用場景出現,也期待通感算智融合能夠迎來更大的突破。作為新一代的核心數字基礎設施,6G一定能夠加速數智時代的到來,帶給我們更多的驚喜和便利。