關于智能體管理權的四點思考

隨著智能體不斷普及,并從試點階段邁向生產階段,我們需要將關注點從智能體構建平臺轉向AI編排平臺和AI治理、風險與合規管理平臺。隨著智能體自主性的提升,企業內諸如IT和人力資源等部門應如何管理它們,以及應如何對待它們,這些問題也接踵而至。

智能體正日益深入地融入企業流程,關于它們可能如何開始侵蝕長期存在的SaaS模式的爭論也日益增多。企業正從獨立的智能體試點,轉向現實世界中的多智能體部署,在企業流程中實施數百甚至數千個智能體。

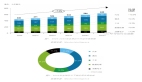

根據畢馬威最新的AI季度動態調查,大多數企業已超越智能體實驗階段,其中33%的企業至少部署了一些智能體,這一比例在連續兩個季度保持在11%后增長了兩倍,所有這些都引發了關于我們如何將它們視為軟件進行監管,同時也將它們視為像人類員工一樣自主工作以實現既定目標的思考。

例如,從人力資源的角度來看,將智能體視為類人員工是否合適,以及最終是否應由人力資源部門而非IT部門來管理、雇傭和解雇它們?智能體將如何處理角色和職責的重疊,如果根據績效和成果進行衡量和支付報酬,它們將如何獲得認可?供應商是否會通過提示工程使它們獲得超出應得的認可?如果智能體失控,比如最近發生的智能體刪除公司整個數據庫的例子,會產生哪些意想不到的后果?

從IT的角度來看,編排將如何從簡單的步驟協調發展到復雜的步驟協調,并最終實現自主編排,形成自己的外部合作伙伴關系和聯盟?許多供應商,如微軟,已經在支持多種AI編排模式方面取得了巨大進展,如順序、并發、群聊、交接和磁性模式。我們還有年度AI信任指數,現在也有針對特定AI公司的評級,但我們是否也需要為每個智能體設定信任或風險評分?如何判斷一個智能體有資格執行某項任務,以及何時需要、何時不需要人工介入?

對于希望解決這些問題以及許多其他問題,以不僅跟上步伐,而且領先于如何管理智能體的CIO和首席AI官(CAIO)來說,以下是四條建議。

探索AI編排和AI治理平臺的交匯點

目前管理智能體的解決方案既存在于AI原生平臺,也存在于傳統平臺,隨著企業尋求在技術、倫理、法律和運營上應對AI管理挑戰,AI編排和AI治理平臺正日益融合。

例如,ServiceNow的AI控制塔(AI Control Tower)幫助企業端到端地管理任何AI,并為首席AI官、CIO、CTO以及風險和安全領導者提供基于角色的訪問權限,這是將企業內所有相關利益者聚集在一起的有用一步,并為每個角色提供獨特的報告和儀表板,以深入了解智能體行為。

在編排和治理領域,由于這一領域發展迅速,CIO和首席AI官應密切關注并持續探索這些平臺、它們的融合方式以及哪些對他們的企業有意義。

擴大AI卓越中心(COE)的范圍

如果你已經有一個專注于傳統AI、機器學習和GenAI的AI卓越中心,那么如果尚未涵蓋自主式AI,請擴大其范圍以納入其中。

此外,如果你有一個內部全球業務服務(GBS)企業,這可能是考慮設立卓越中心的地方,因為全球業務服務通常同時支持人力資源和IT,以及財務、供應鏈等其他職能。

重點應放在人類和AI的編排上。多智能體咨詢公司magentIQ的聯合首席執行官兼聯合創始人伊恩·巴金(Ian Barkin)表示,解決之道不是更多的AI,而是編排。他說:“AI本身缺乏在企業規模上安全運行所需的判斷力、上下文理解和治理意識,人類監督是必需的,因此未來的工作不會僅僅是AI,而是AI和人類的混合體,其中AI和人類動態協作,具有明確的問責和升級機制。”

將人力資源納入智能體勞動力管理的所有方面

畢馬威的動態調查顯示,近九成的領導者認為智能體將要求企業重新定義績效指標,并促使他們對當前可能被取代崗位上的員工進行技能提升。

項目管理協會(PMI)的AI參與和社區主任凱瑟琳·沃爾奇(Kathleen Walch)表示:“如果你像管理軟件開發一樣管理智能體,那么你已經落后了。有遠見的領導者將智能體視為動態數字人才,這意味著它們需要入職培訓、績效評估以及道德和可信的界限。人力資源必須參與定義數字角色和職責,卓越中心需要指導智能體的部署、使用和實驗,還需要建立AI治理機制,以授權團隊進行實驗、向他人學習,并負責任和戰略性地擴展智能體的部署。”

智能體將要求重新定義員工的績效指標,但隨著人類和智能體更加緊密地協作,這也將要求重新定義智能體的績效,最終,智能體可能像人類員工一樣,為企業工作,而IT部門則負責IT相關任務,它們還將從平臺和基礎設施的角度由IT部門管理,從人員和流程的角度由人力資源部門管理。

如果你還沒有這樣做,請讓人力資源部門參與你的智能體編排和治理的所有方面,包括你的戰略、卓越中心和委員會。

讓治理成為一場向上的競賽,而非向下的競賽

缺乏AI治理可能帶來的問題顯而易見。巴金表示:“如果放任不管,智能體將給IT、信息安全和數據安全團隊帶來混亂,使公司面臨聲譽、財務和法律風險。每一個未經授權的智能體部署都可能成為潛在的政策違規行為,而每一次不受監管的交互都可能帶來AI行為不可預測的風險,與企業倫理或監管期望不符,這不是一個遙遠的威脅,而是一個已經在那些在沒有AI治理策略的情況下推動AI優先的企業中顯現的運營雷區。”

這也不應僅僅是關于合規的問題。企業應超越遵守法規,如歐盟AI法案,并尋求幫助推動行業發展,而不僅僅是打個勾。巴金補充道:“成功將不再取決于你部署了多少智能體,而是它們如何安全有效地交付成果,并在設計時就融入合規和控制。”

AI治理和AI安全的責任,現在和未來都落在AI供應商、企業和最終用戶身上。畢馬威美國技術咨詢主管馬庫斯·墨菲(Marcus Murph)表示,智能體驅動型企業的基礎正在奠定,如果領導者覺得自己落后了,那他們確實落后了。他說:“真正的風險不是行動過快,而是將實驗誤認為是轉型。贏家不會是那些擁有最多試點項目的企業,而是那些現在就在可擴展數據架構、智能體治理模型和勞動力準備方面進行投資的企業。因為一旦智能體無處不在,再想 retrofit(事后彌補)信任、結構或戰略就為時已晚了。”

現在,在AI編排和治理上投入更多時間,并思考智能體將如何影響你的技術平臺、卓越中心和治理方法,將使你的企業能夠更迅速地擴展,并在未來幾個月和幾年內提升你的AI成熟度。