正確采用AI,防止影子AI迅速蔓延的實戰經驗

企業采用AI已不再是理論,而是正在發生的現實——無論企業是否做好準備。員工正在使用公開可用的AI工具完成實際工作:總結文檔、撰寫郵件、生成報告、翻譯資料、編寫代碼、解答問題。他們并非因為被強制去做,而是因為這些工具能快速、有效地解決實際問題。貼近業務的人已率先行動,唯一的問題是領導層是否注意到這點。

禁止或拖延并不能阻止這種行為。工具獲取門檻低、收益顯著,企業層面的禁令只會削弱可見性與管控,反而促使員工在缺乏安全、治理與組織對齊的情況下私自使用AI。那些自認為“因未批準所以未使用AI”的企業認知是錯誤的。影子AI已經普遍存在,帶來飛速上升的數據風險:員工可能在所謂“AI工具”中下載惡意軟件,或導致知識產權外泄。通過政策禁聲并不會降低風險,反而會放大風險。

企業AI采納的四個階段

領導層真正需要回答的問題是:如何讓員工在組織各層使用獲批的AI工具?

成功的采納始于清晰認知。AI不是一次性上線的工具,而是一種需要逐步嵌入工作方式的能力。它分階段發展,每一階段建立在前一階段的成功之上。試圖跨越階段或自上而下強推的企業,通常無法創造持續價值。

第一階段:用戶采納

這是最基礎也是最容易出錯的階段。要在此階段取得成功,領導層必須以安全、受支持且符合政策的方式向員工開放AI。目標不是培訓本身,而是個人實用性:工具能否高效地總結文檔、起草郵件或提取關鍵信息?如果能,用戶會自然而然地采用;如果需要復雜配置或培訓,用戶往往不會使用;若沒有獲批工具,員工會自行尋找替代方案。這一階段是企業AI戰略的基石。若在個體層面缺乏廣泛、自愿的獲批使用,任何更大規模的策略都無法落實。

第二階段:個人生產力提升

當用戶在日常工作中找到價值,組織進入第二階段。AI成為完成任務的一部分:草稿寫得更快、筆記總結更高效、數據處理更一致、重復性工作減少或消除。成千上萬名用戶每天節省的零散時間會迅速累積成顯著產出。更重要的是,使用開始可被度量,組織能識別有效場景、痛點及最有價值的用例。

第三階段:用戶驅動的流程優化

此階段用戶會將多種AI能力串聯,完成更復雜的工作流。例如,某員工可能用AI提取結構化數據、分析、生成摘要并輸出客戶報告。AI從“助手”轉為“協作者”。該階段常令領導層驚訝,因為它展示了超級用戶在獲得訪問與自主權后的快速創新。這樣的自發工作流不應被忽視,而應被監控、驗證并為正式化做好準備。

第四階段:業務驅動的流程優化

在這一階段,AI被嵌入系統與流程,已非用戶臨時打開的工具,而是流程運轉的核心。模型承擔分類、分診、優先級劃分、路由與預測等功能,人工復核變為例外而非常態。效率提升不再局限于個體,而是系統性地顯現。AI成為企業的業務能力,而非僅是個人生產力工具,受到治理支持、性能監控與作為運營架構的一部分進行管理。若前三階段未執行到位,就無法到達此階段。

為什么大多數企業卡在第一階段

盡管路徑清晰,許多企業仍難以邁出第一步。最常見的原因是平臺選擇不當:要么沒有提供任何工具,要么所選工具類型不匹配。有的工具過于狹窄,僅適用于單一職能或團隊;有的過于技術化,需配置或培訓,超出普通用戶能力;還有的限制過度,以致用戶無法完成有意義的工作。任何上述錯誤都會破壞采納進程。工具若不實用或不值得信任,就不會被使用;沒有使用,就沒有反饋、沒有價值,也沒有擴展的正當性。

最佳切入點是面向企業的通用型AI助手。它必須易于訪問、無需配置,并能在多角色中即時體現價值;同時必須滿足企業對數據安全、身份管理、策略執行與模型透明性的要求。這不是某個細分場景的解決方案,而是基礎層,能讓員工在可觀察、可治理且安全的環境下試驗、完成任務并逐步積累熟練度。

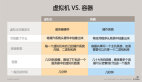

目前已有若干平臺可滿足這些需求:

ChatGPT Enterprise:提供安全托管的GPT-5版本,零數據留存、支持管理員監管與單點登錄,部署簡單、易用。

Microsoft Copilot:嵌入Word、Excel、Outlook與Teams,對已規范使用Microsoft套件的企業尤其有效。

Google Workspace Duet AI:在Gmail、Docs與Sheets中提供類似支持。

Claude(Anthropic):作為高質量替代方案,擅長長文本總結與長上下文處理。

各平臺各有優劣。關鍵不是找到“完美解”,而是選擇一個用戶能立刻采用、企業能負責任治理且具擴展性的方案。平臺必須能支持企業從第一階段順利過渡,而無需大規模替換。最重要的是:它必須從第一天就可用。若工具不可用、不可信或獲取門檻高,采納將在起步階段夭折。

第一階段并非試點或概念驗證(POC),而是讓全體員工以結構化、可監控的方式接觸AI,幫助他們在自身工作中發現價值,并讓組織觀察采納的熱點。后續的生產力提升、工作流重構與流程優化,均依賴于這一基礎。只有當員工真正用AI完成實際工作時,企業才能明確后續的投資方向與擴展路徑。

采納的起點不是路線圖,而是訪問權。當用戶手中有簡單、安全、實用的工具時,他們自然會使用;當采納行為可見、可度量時,企業就能規劃下一步。這并非“創新表演”,而是衡量運營就緒度的實務措施。那些猶豫不決的企業終將落后——不是因為缺乏愿景,而是因為未能賦能員工付諸行動。