高考志愿填報新潮流:AI是助攻還是大坑?

每年高考一結束,填報志愿就成了考生和家長們最關心的大事。近年來,隨著人工智能的迅猛發展,不少人開始依賴AI來幫忙填報高考志愿。輸入分數、位次等信息,AI立馬給出一張詳細的選校方案,這樣的操作看起來是省時又省力,但究竟靠不靠譜呢?讓我們來一探究竟。

輸入考生信息,瞬間生成志愿推薦列表

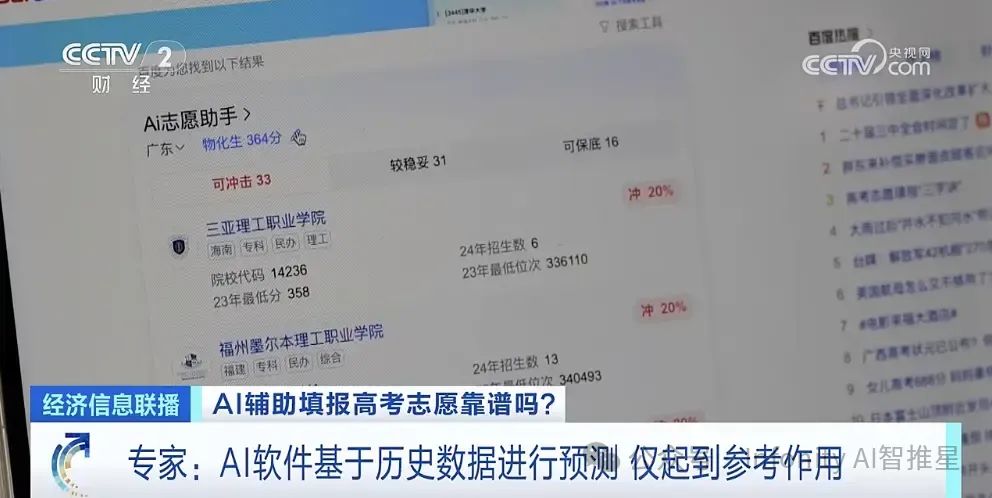

湖南長沙的鄒同學今年高考結束后,嘗試用AI智能系統來填報志愿。在一個“智能填報”頁面上,他只需要輸入高考總分、位次、選科等基本信息,系統便會生成一份詳細的志愿推薦列表,分為“沖、穩、保”三類不同風險類型的志愿,還能預測錄取概率。鄒同學還可以根據院校優先、專業優先、職業優先等篩選條件進一步縮小選擇范圍,似乎方便得不得了。

同樣的考生信息,不同AI軟件給出的推薦差異大

記者親自體驗了一下不同的AI輔助填報志愿產品。以一名北京考生高考分數550分為例,使用某款產品后,系統推薦了1167個志愿,按報考概率分為三大類。然而,換了另一款產品,同樣的考生信息卻只推薦了195個志愿。為什么不同的AI輔助產品會給出如此不同的推薦結果呢?

基于歷史數據的預測,僅供參考

通過采訪提供AI填報志愿軟件的公司,了解到這些AI系統主要是根據過往幾年的高考數據,進行數據清洗和挖掘,然后通過大數據預測。國家教育考試指導委員會專家組成員陳志文表示,目前市面上的AI填報志愿軟件,基本上都是初級產品,主要是根據歷史錄取數據進行概率預測,幫助考生和家長解決信息查詢難題和職業方向不明的問題。

對于AI輔助填報志愿,有好評也有隱憂

傳統上,考生在填報志愿時會翻閱《專業目錄》和《填報指南》,但隨著高考改革的推進,考試、命題、招生等方面的變化增加了志愿填報的難度。因此,一些考生和家長選擇通過AI進行輔助篩選和推薦。專家指出,這些AI產品確實能節省信息搜集的時間,減少重復勞動,提高填報效率,但也存在局限性。

AI的決策依賴于數據的完整性、準確性以及算法的科學性,而這些AI產品無法針對每個考生的具體情況作出綜合評判,比如考生的性格特點、興趣愛好。因此,考生在使用AI輔助填報志愿時,仍需結合自身實際情況,切勿將未來完全寄托于AI的選擇。

結 語

AI輔助填報高考志愿,的確是個方便快捷的工具,但也要明白它的局限性。考生和家長在使用AI產品時,應保持理性,參考AI的建議,但最終決定仍需結合自身的實際情況。畢竟,高考志愿填報關乎未來,不能完全依賴機器的判斷。記住,AI只是工具,而不是替代品。

本文轉載自 Infonity AI智推星,作者:AI智推星