51CTO讀者成長計劃社群招募,咨詢小助手(微信號:CTOjishuzhan)

作者 | Philipp Brauner,Alexander Hick,Ralf Philipsen,Martina Ziefle

譯者 | 王瑞平

人工智能(AI)已經在醫學、商業、制造業和交通運輸中無處不在,并正在滲透進每個人的生活。公眾對其看法褒貶不一,要么欽佩,要么認為它會造成威脅。

本文帶你具體了解公眾對人工智能的看法,以及它的使用規范和屬性。這對于研究和創新至關重要。

一、研究意義與價值

盡管近年來弱人工智能取得了巨大的進步,但運用人工智能解決具體問題仍然困難重重。公眾對人工智能的認知往往起始于科幻小說,比如,《銀河系漫游指南》、《星際迷航》、《終結者》或《太空漫游》。這些故事里的描述可能會將人工智能扭曲成過度期待或毫無根據的悲觀敘述。

研究者在開發人工智能改進算法、生成數據、為監督學習標記以及研究人工智能對組織、勞動力和社會的經濟影響方面已經做出了很多研究,有必要定期更新這些學術見解。

本文主要明確了人工智能的定義并梳理了人工智能的最新發展進程和預測,還介紹了具體研究方法和研究樣本。

為了開展研究,我們詢問了122名德國參與者。詢問內容主要包括與人工智能相關的38個陳述,涵蓋:經濟、工業、社會、文化、衛生等領域。具體評估了參與者的觀點與感受(積極或消極)和在這些領域應用人工智能的可能性。

通過詢問的方式,我們明確了評估與期望一致的領域以及存在較大差異的領域。差異較大可能會阻礙公眾對人工智能的接受程度。關于人工智能風險和收益的社會討論能夠減少降低這些差異,有助于制訂人工智能監管指南。

研究的結果以空間散點圖的形式呈現,具有重大參考價值:

指導人工智能技術的開發人員和實施者;

指導特定領域的監管政策制定;

告知研究人員可以解決的領域,提高社會接受度;

明確學校人工智能課程重點。

最后,研究者還討論了相關結果以及該項工作的局限性并總結了研究結果的使用方法。

2、人工智能不同版本的定義

“人工智能”一詞是在1955年的“達特茅斯人工智能研討會”上被創造出來的。當時的主題是“機器智能”。會議上的科學家們討論了如何讓計算機獲得人類智能。

大家建議將人工智能定義為:“讓機器擁有接近人類智能的能力。”它是研究計算機模擬或者替代人類智能行為的一門學科。

當時,研究人員確信,機器在兩個月的時間里就能理解語言、使用抽象概念并能自我改進。這是一個雄心勃勃的目標,隨之而來的是人工智能的準確定義。

人工智能作為計算機科學的分支,可用于創造智能機器。這些機器可以用來執行智能任務,如,視覺感知、語音識別、決策和語言翻譯。

機器學習作為人工智能的子集,專注于算法和統計模型的開發,使機器能夠通過數據學習提高執行特定任務的能力,而無需編程。

羅素和諾維格撰寫的人工智能核心入門教科書將其定義為“設計和構建智能代理,這些智能代理可以從環境中接收感知并采取影響環境的行動。”

《劍橋詞典》從不同的角度對人工智能進行了定義,將其定義為:“研究制造出具有人類思維的計算機,例如,理解語言、識別圖片、解決問題和學習能力,”或者是“用與人類相似方式完成某項工作的計算機技術。”

3、強人工智能與弱人工智能

近年來,由于計算能力提高、數據增加、算法改進和資金的大力扶持,極大地推動了人工智能(AI)、深度神經網絡(DNN)和機器學習(ML)的發展。

通用人工智能(AGI)也被稱作“強人工智能”,指的是與人類智能相匹配的人工智能,可以將機器學習轉移到新的任務中。雖然我們離實現“強人工智能”仍有一定的距離,但專注于完成細分領域任務的“弱人工智能”和相關的機器學習模型已經對個人、組織和社會產生了巨大的影響。

具體來講,“強人工智能”可以模擬人類的智慧和行為,而“弱人工智能”則被應用于解決特定的、狹義的任務,如,圖像識別、醫療診斷、天氣預報和自動駕駛等。

最近,人工智能的相關媒體報道都可以被劃歸到弱人工智能領域,比如,進行更快、更準確的圖像識別、翻譯、圖像和文本生成等。

4、人工智能的研究重點與應用領域

目前,人工智能的研究重點是將經常重復或累人的認知工作自動化。目的是為效率低下或效率較低的工作方式提供技術解決方案。然而,還有許多(潛在的)人工智能應用領域僅僅是人類思維能力的延伸,比如,創造力。

人工智能的主要應用領域包括:語音助理、自動語音識別、翻譯、自動駕駛和飛行、醫療技術、生產控制、人機交互、人力資源管理和機器規范性維護。

例如,人工智能的圖像識別功能被用于評估癌癥診斷的醫學圖像,或者為自動駕駛汽車提供周圍環境的模型。

5、公眾對于人工智能的看法

隨著人工智能逐漸成為生活中不可或缺的一部分,如,個人助理(Alexa、Siri等)、大型語言模型(ChatGPT、LaMDA)、智能購物清單和智能家居等,終端用戶對技術的感知和評估變得越來越重要。

研究表明,公眾對人工智能的看法不僅會受終端用戶多樣性的影響,還會受到相關情境的影響。

在一項研究中,研究者調查了人工智能在3種情況下(媒體、健康和法律)的可用性。研究結果表明:人們普遍擔心人工智能帶來的風險并質疑其對社會的公平性和實用性。

這意味著,為了使人工智能技術被廣泛應用,應該在個人和社會層面考慮用戶的最終看法和對其進行風險評估。

另一項研究則調查了公眾對人類、機器人和人工智能代理的信任程度是否有所不同。

在這項研究中,研究人員通過信任游戲調查了參與者對人工智能代理或機器人虛擬貨幣的信任程度,以及人工智能代理或機器人的名稱是否會對相關金額造成影響。

結果顯示,最受信任的代理是一個用非人類名字命名的機器人,而最不受信任的代理是一個名為Michael的未指定控制(意思是沒有表明它是否是人類)。

研究人員得出結論,人們會更信任一項復雜的技術。而這項技術在認知表現和公平性方面必須是可靠的。

該研究為以下理論提供了支持:較高的教育水平、人機交互時較高的自我效能水平可能會影響對相關技術的信任。

此外,在其它的調查中還發現,一方面,人們不希望與人工智能建立個人關系。

另一方面,用戶的多樣性影響了對于人工智能的評價。

越來越復雜的人工智能的持續發展可能會給個人、組織和整個社會帶來深刻的變化。

總之,隨著技術的發展,研究和創新要求我們不斷更新對人工智能的社會評價和所造成影響的理解。

六、德爾菲研究方法

為評估公眾對人工智能的看法,我們使用了德爾菲研究法,要求參與者對未來人工智能的發展情況做出預測。

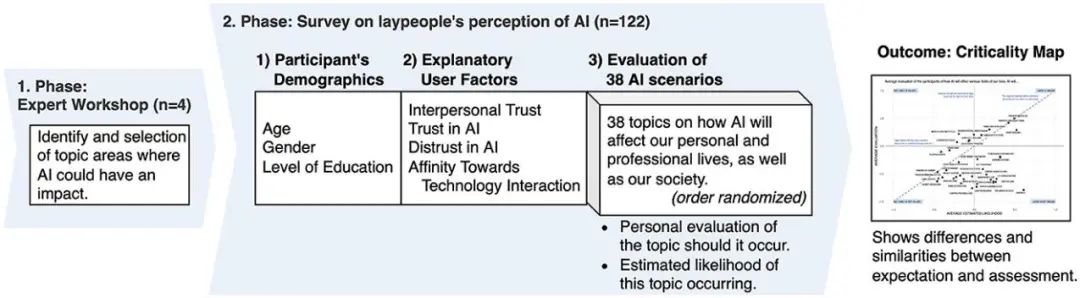

為了評估參與者對人工智能的認知,我們構建出相關研究模型。第一階段在專家研討會上確定了主題,獲得了準確列表,然后對這些主題進行評級。

1.確定主題

為了制訂主題清單,我們同技術發展與預測領域的4位專家進行了3個階段的專家講習班。

第一階段,我們對可能的主題進行了討論;第二階段,我們將相似話題進行了分組,然后挑選出最相關的38個話題;最后一個階段,我們改寫了38個話題的標簽,便于參與者理解。

2.調查

在線調查問卷主要包括38個不同方面的問題,從人工智能對職業生涯的影響,到對經濟、醫療保健、社會、文化的影響。

圖1主要展示出研究方法和調查結構。本研究采用專家研討會和后續調查研究相結合的多階段研究設計。調查問卷包含人口統計數據、探索用戶因素以及對38個人工智能相關場景的評估。

3.參與者信息統計

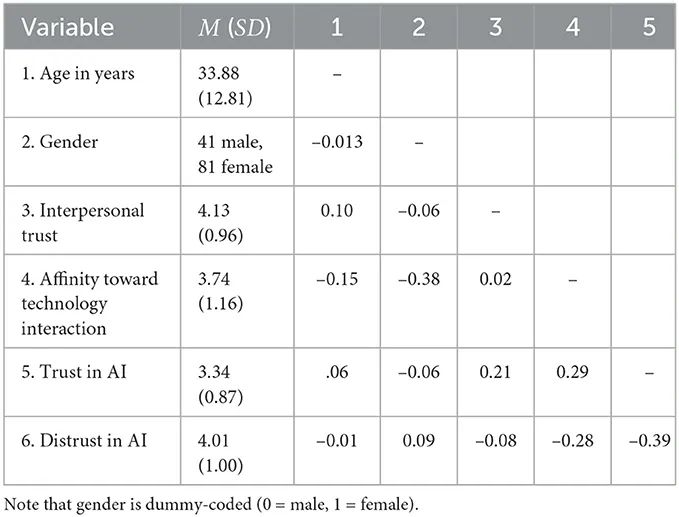

為了調查用戶個人因素(年齡、性別等)對人工智能場景的預測,以及對可能產生的影響進行評估。調查以詢問參與者的信息開始。具體來說,我們詢問了參與者的年齡、性別和最高受教育程度。

然后,我們使用6點Likert量表搜集相關信息(范圍從1到6)。內部可信度則使用Cronbach's alpha進行測試。經測試,量表具有良好的內部可信度(α = 0.804,n = 122,5項)。

4.人工智能感知

接下來,我們向參與者詢問了人工智能未來發揮作用的各種主題,領域涵蓋對個人的影響、經濟和社會的變化以及管理問題。其中一些話題比較直接,而另一些則比較寬泛。

針對38個主題,我們詢問了參與者未來發展的可能性以及他們的評價是積極的還是消極的。

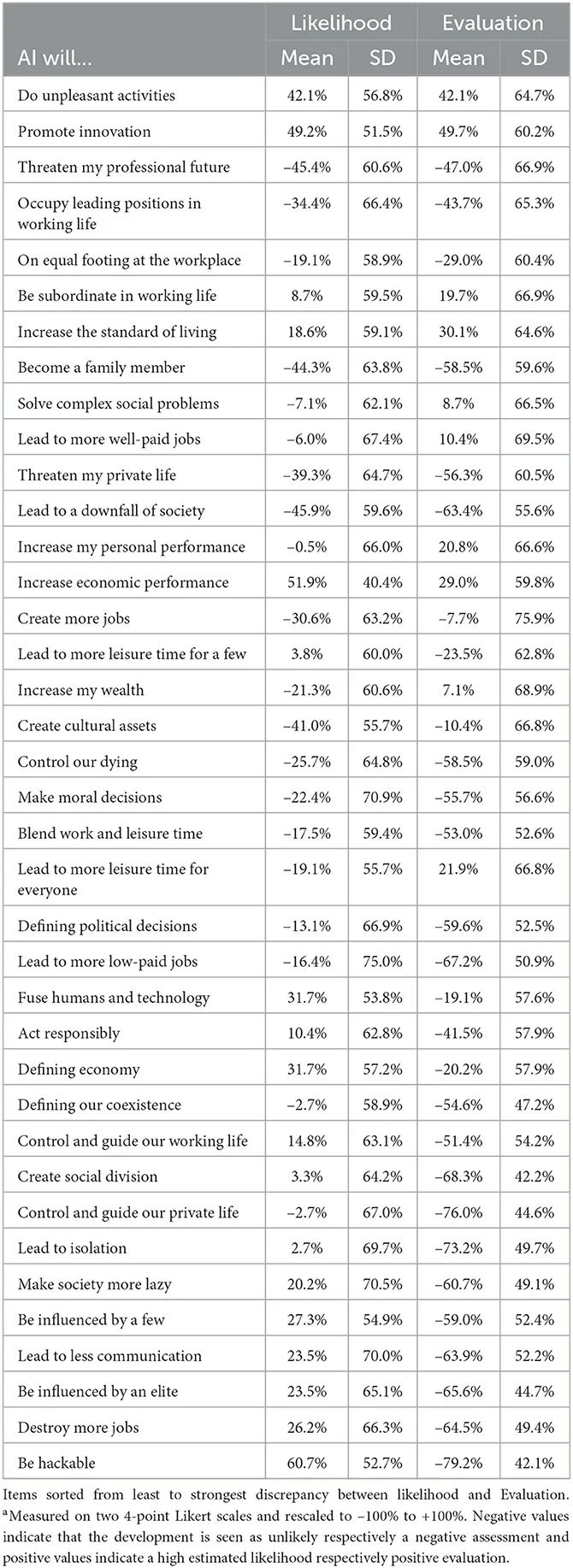

上表列出了這些主題,從“人工智能將促進創新”,到“人工智能將創造重要的文化資產”,再到“人工智能將導致社會的衰落”,下文會具體說明。

問卷用3欄展示出相關的項目:左側為項目文本,右側為兩個量表,用于查詢參與者對實現期望的可能性和評價。

在參與者中,項目被隨機化了,用來補償問題順序偏差。我們使用4點Likert量表評估預期結果的可能性。

5.調查分布和數據統計分析

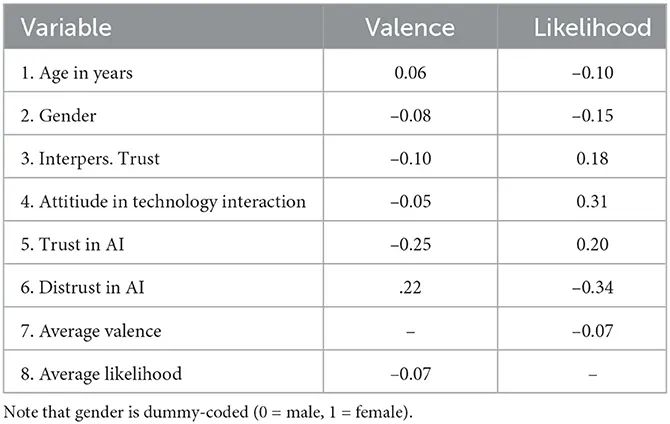

我們使用社會科學組合方法檢查了122個樣本的數據集。為了評估變量之間的相關性,我們使用非參數和參數相關性分析了相關數據,設置顯著性水平為5%(α=0.05)。

我們使用Cronbach's alpha檢驗用戶因素的內部一致性。由于關于人工智能發展的陳述沒有規范的順序,沒有重新編碼這些值。

我們計算了38個題目未來發展的可能性,然后評估了參與者的平均得分(M)和標準偏差(SD)等,給出樣本對每個主題評估的平均值。

表1顯示了樣本中用戶因素之間的相關性

(122個參與者樣本中用戶因素的描述性統計和相關性)

七、結果

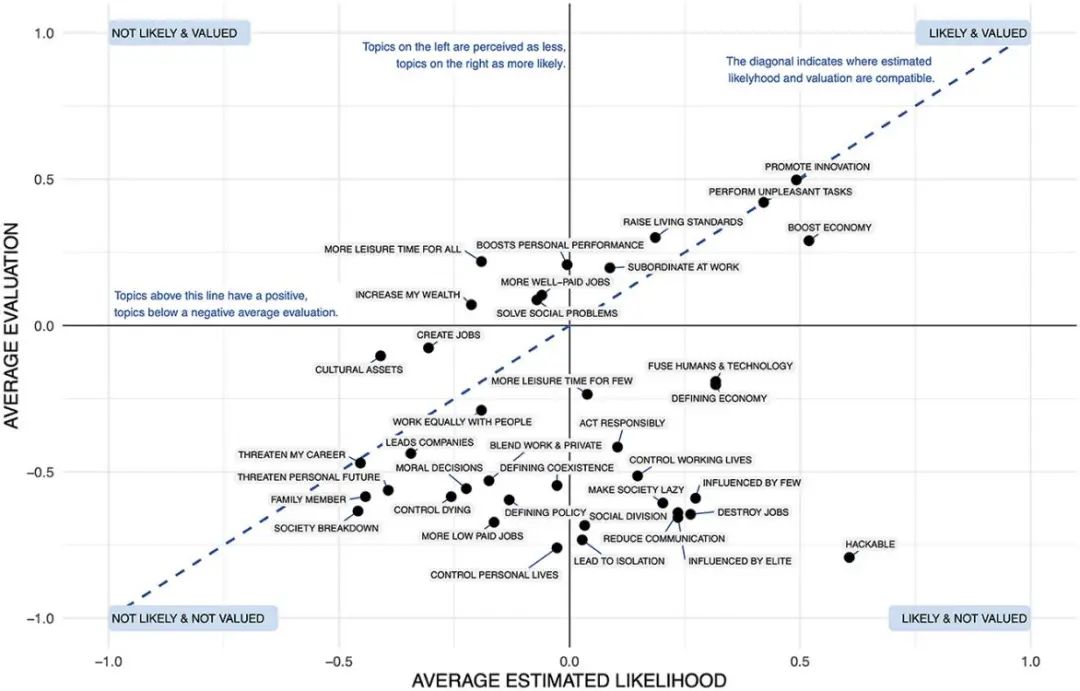

我們分析了參與者對于AI的不同陳述,并將這些陳述在空間上映射出來。圖2顯示了參與者對調查中38個主題的平均估計概率和平均評分的散點圖。

圖中,每個單獨的點代表對一個主題的評價。橫軸上的點的位置表示估計發生的可能性,被評為更有可能發生的話題在圖的右邊。縱軸上的位置顯示了對該陳述的評價,評價越積極的主題在圖表上的位置越高。

圖2:AI預測估計可能性與評估之間關系的散點圖

表2:各個語句及其評級,展示出AI場景中的所有語句。參與者對人工智能可能對生活和工作產生的各種后果的估計可能性(likelihood)和主觀評估(Evaluation)

上述要點總結出人工智能在哪些方面沒有實現參與者的想法。如圖2所示,對于某些陳述,估計發生的可能性與參與者的個人評估一致,而另外的一些陳述則存在強烈的分歧。

同意度最高的陳述是人工智能將促進創新、威脅到參與者的職業未來,并將在工作生活中占據領先地位。

此外,參與者還認為人工智能的使用將導致交流減少并將受到精英的影響。它將摧毀更多的就業機會,還容易受到黑客攻擊。

總的來說,參與者對于人工智能的評價既有積極的,也有消極的,并認為它促進社會的發展。我們由此推斷,人工智能及其影響并不是非黑即白。另一方面,參與者對人工智能將如何影響他們的生活看法不一(積極或消極)。

八、寫在最后:人工智能將重塑未來

人工智能在社會中的日益普及將重塑我們的未來。我們需要了解如何與技術互動,以及如何運用技術與他人互動。

這項工作表明,公眾對于人工智能廣泛的應用看法有所不同。根據調查結果繪制的散點圖使這一評估清晰可見,并表現出具有迫切研究、開發需求的問題,從而有助于開展人工智能研究和創新。

我們還發現,人們對人工智能的看法存在個體差異。這可能會影響人們在未來的工作中提升技能的方向。總之,這是政治問題,而不是技術問題。人工智能可以在哪些領域影響我們的生活和社會發展方向,以及影響到什么程度。

作為社會中的一員,我們需要討論人工智能在廣泛應用中的可能性和局限性,并制訂監管框架。為了實現這一點,我們首先需要對人工智能有基本的了解,以便參與關于它的發展潛力和局限性的討論中。

因此,我們有必要學習針對成人的免費在線課程,以及教授數字化和人工智能基礎知識的現代課程。

參考資料:https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomp.2023.1113903/full