我們一起捋捋數據分析落地全流程

“你做的數據分析,一點都不落地!”

“除了寫數字,能不能有落地建議!”

“看了數,所以呢?要干啥?”

這一類抱怨,經常在辦公室響起,讓做數據的同學很郁悶。到底咋做算落地?今天通過一個例子,系統(tǒng)講解一下。

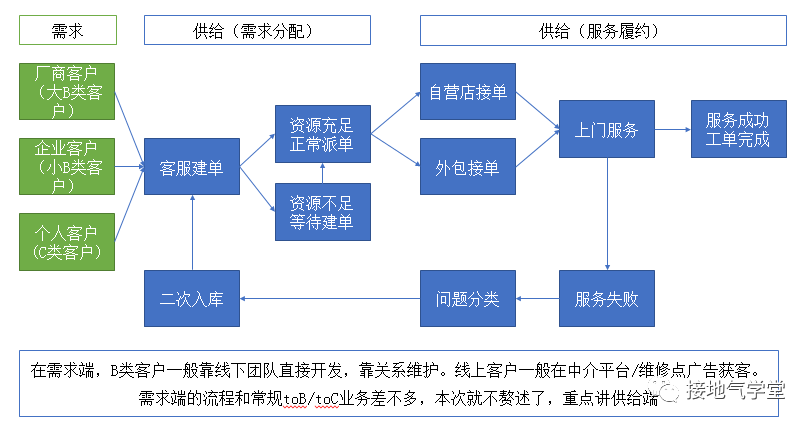

問題場景:某大型售后連鎖服務商,同時承接廠商、企業(yè)、個人的服務需求,由客服接需求以后生成工單,分配給自營的服務點或外包的服務商,上門完成服務。

現在已定下,北極星指標是:實際完成工單件數,問:如何做進一步落地分析。

數據落地的常見錯誤

很多同學一看到問題,就說:老師,這題我會!工單=需求數*轉化率嘛,既然要提高完成工單件數,那要做的就是,把需求數和轉化率兩個指標:

搞高!

所以數據落地的方式,就是:

一要多簽廠商客戶

二要多簽企業(yè)客戶

三要做大個人流量

四要提高客服效率

五要加強上門管理

六要提升師傅技能

你看,這建議多具體,多落地……

額……

首先,這么說確實沒錯,確實這些指標要搞高,確實這六條都是建議,問題是:這些都是正確的廢話,即使不做數據分析師,大家也“早就知道了”,那肯定要搞高呀,還能搞低不成。

從數據推導業(yè)務落地行動,核心是:輕重緩急。通過數據分析找到哪里是重點,哪些是輔助,這才是數據計算的價值。如果不加計算,那人人都知道這也要加強,那也要加強。

第一步:梳理業(yè)務流程

想落地第一步,就是停止在數據層面坐而論數,就數論數。數據到底從哪個業(yè)務流程里來,又受哪個流程影響,得先理清楚。業(yè)務層的梳理,一般由粗到細,剝洋蔥般層層深入。比如本案例中,雖然涉及業(yè)務的角色很多,但以客服收到線索為界限,可以劃分為:需求/供給(如下圖)。

圖片

圖片

目標是提高完成工單數量,第一級要做的輕重緩急判斷,就是:需求/供給是否匹配。

僅看單個月份/整體供需情況,可能有三個狀態(tài):

- 需求≥供給

- 需求=供給

- 需求≤供給

第一級判斷,決定了后續(xù)落地方向:

- 需求≥供給,提升供給能力

- 需求=供給,持續(xù)觀察/降低供給成本

- 需求≤供給,發(fā)展客戶,擴大需求

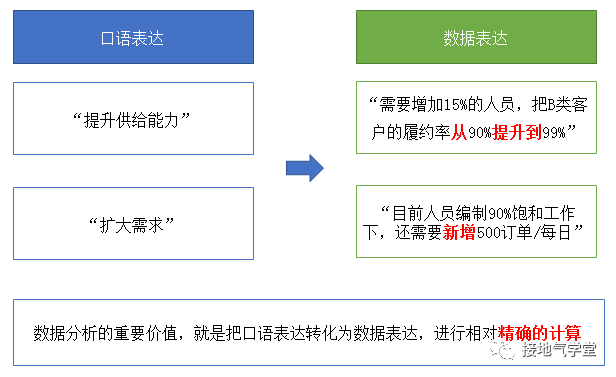

這就是V1.0的落地建議。注意,真實建議不會給得這么口語化,而是經過計算的:

圖片

圖片

這一步看起來簡單,其實也暗藏玄機:怎么判斷到底哪頭大?

第二步:樹立判斷標準

判斷標準,絕不是讓老板拍個腦袋那么簡單。需求≤供給相對容易觀察,比如售后師傅人均工單數少、平均工資低、人員流失多等等。

但需求≥供給,很有可能是沒有數據記錄的。比如個人客戶打電話進來,結果約不到師傅;企業(yè)客戶打電話進來,要排隊很久才能修理,但是因為簽的是年度合同,所以一時半會不會翻臉。

這些情況都使得評估供給能力存在困難,數據不真實情況。等企業(yè)客戶流失的時候才反應過來,已經太晚了。

因此,樹立標準最好單獨做分析。比如廠商/企業(yè)客戶,需要匹配合同簽約時服務條款(比如接單24小時內處理完畢);對個人客戶,需要看客戶發(fā)起需求后完成率,并且從完成率中,剔除客戶原因(詢價后嫌貴、上門找不到人、隨口問問等情況)才能算出來相對準確的數字。

這是尋找判斷標準的工作,建立標準工作后,還得跟各部門共識,才能達成一致認可。

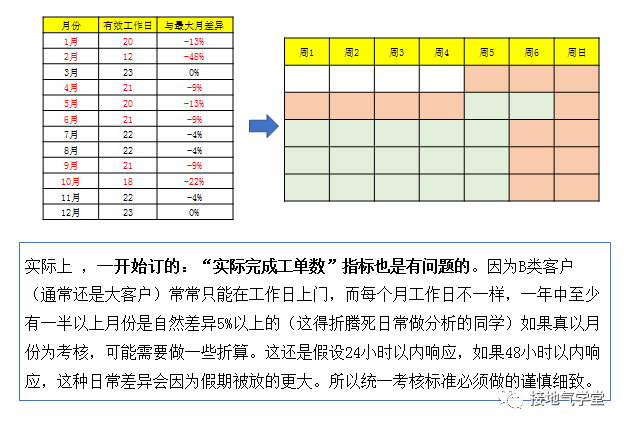

這一步很重要,很多同學之所以難以落地,從第一步就是:只有數字,沒有判斷。或者判斷條件不嚴謹,導致后邊一深入,發(fā)現有很多業(yè)務上定義模糊,相互扯皮的地方。這樣自然落不下去(如下圖)

圖片

圖片

第三步:從短期到長期

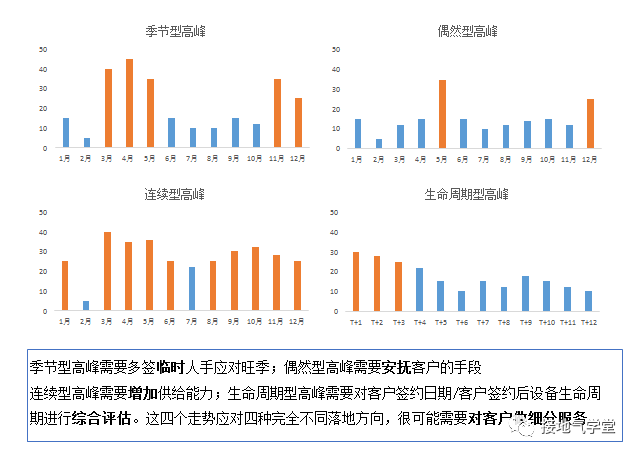

注意:時間拖長,可能有季節(jié)性變化。比如特定設備在夏季/冬季使用頻率高,更容易出故障。因此基于一個月份建立標準后,可以看一整年的情況,進一步鎖定問題。

比如整體情況是:需求≥供給,但是:

- 偶爾性(1、2個月)

- 經常性(連續(xù)發(fā)生大于3個月)

- 持續(xù)性(新上/臨近報廢)

- 季節(jié)性(特定季節(jié)發(fā)生)

對應的輕重緩急也是不同的,能引導出的落地建議也不同(如下圖)

圖片

圖片

第四步:找重點、抓重點

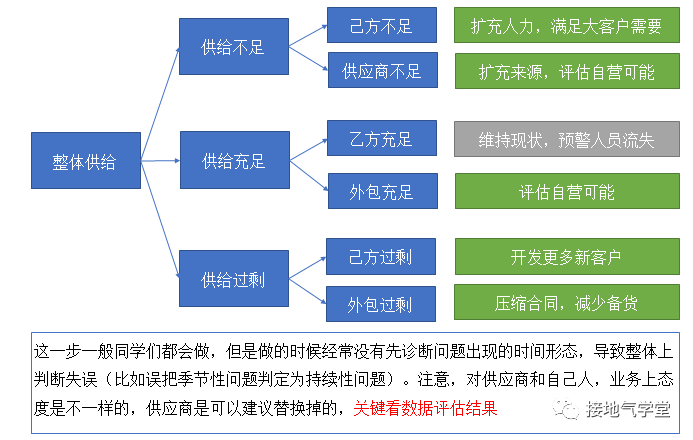

整體情況確定以后,再看局部問題。比如在第一階段,鎖定了問題來自:供給端,就是供給不夠,那么該怎么進一步分析呢?

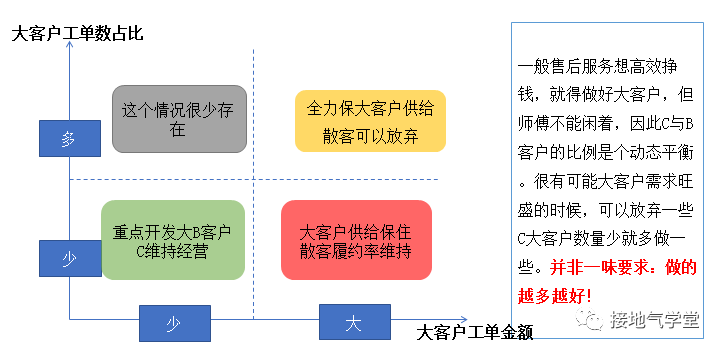

首先,業(yè)務有三條線,三條線誰是重點,要先區(qū)分出來。因為廠商/企業(yè)這種toB類客戶和toC類個人用戶,是根本兩個發(fā)展思路,不僅當前在工單總數中占比不同,而且對未來發(fā)展重要性也不同,很有可能toB才是公司生命線。

在不同重要性影響下,即使當前數據相同,對未來發(fā)展的判斷也可能是不同的,要先做判斷,再往下細看(如下圖)

圖片

圖片

第五步:從整體到局部

其次,售后服務是分區(qū)域交付的,因此哪個區(qū)域特別嚴重,哪個區(qū)域例外,再分出來。這個相對容易理解,每個區(qū)域的客戶需求,門店/師傅配置都不同,很可能邊遠地區(qū)還是二次外包出去的,因此鎖定問題點,也有助于:抓大放小,先解決問題突出的地區(qū)。

這里又有策略上差異:如果真看到某個地區(qū)需求特別旺盛,且都是外包在做,很有可能會選擇“更換掉外包,自己設一個服務點”而不是“該外包需保持業(yè)績發(fā)展趨勢”。

在落地上,從來都不是哪個指標好了就保持,也不是哪個差了就改進的,很有可能有第三選擇。

圖片

圖片

第六步:從局部到細節(jié)

最后,售后服務是分2個環(huán)節(jié)執(zhí)行的,到底是客服派單慢,還是售后執(zhí)行差,再分出來。

這個分解最為復雜。因為客服派單派不出去,很有可能是因為該區(qū)域/該大客戶服務團隊的工作已經飽和了,或者是因為節(jié)假日等正常原因,或者是因為在等零件調貨等客觀原因,所以不拿到接到單以后的服務團隊/配套情況/節(jié)假情況等明細數據,很難說清楚到底是派單員的問題,還是服務的問題。

在考慮落地方案的時候,越細節(jié)的問題,越放在后邊解決。因為很有可能落到特別細的細節(jié)以后,你會發(fā)現根本沒有數據……手頭有啥數據就用啥,這也是分析的基本原則。

第七步:從數據到管理

面對細節(jié)數據缺失,可以用管理手段配合數據建設。比如要求客服在首次接單且售后無異常的情況下,接單30分鐘內完成分配,有異常就人工反饋標注。

還可以提前對各地區(qū)配件數庫存進行檢查,提前標注缺貨標簽,這樣分析的時候,能區(qū)分哪些因為等配件而延遲。還可以要求服務師傅上門前/服務完成后進行系統(tǒng)打卡登記,這樣統(tǒng)計師傅在崗情況,從而反推是否師傅已飽和。

注意,這些管理手段本身對業(yè)績也是有幫助的。可以提前發(fā)現配套問題,可以監(jiān)控一線行為獎勵多勞多得,可以及時發(fā)現有增長潛力的地區(qū)。

所以,用這些業(yè)務上利益點做誘餌,是可以推動管理手段落地的,進而達到采集數據的目的,從而一舉兩得。如果沒有好的管理手段,很有可能數據都采集不上來,自然也無法落地。如果沒有業(yè)務上利益點,即使高層強力介入,強行把軟件推下去,業(yè)務不配合、亂填一通,數據還是一塌糊涂。

小結

想把數據落地,就是這樣一步步從粗到細,剔除各種異常,擊中要害,最后靠和管理手段結合落地。

而不是簡單地:

1、哪個指標低了就搞高

2、哪個指標高了就保持

也更不是出一套“神威無敵大將軍模型”就能搞掂的。比如有的同學一看:誒呀!有客服派單!立馬條件反射般:我們效仿滴滴/美團,建立人工智能派單模型。

那個,這是售后業(yè)務耶,機器的損壞率可不會像打車/外賣一樣天天持續(xù),需求就那么多。且上門還牽扯配件問題,哪里能隨便亂套。所以想做的細,就得深入業(yè)務流程,耐著性子剝洋蔥。