人工智能的部署位置決定了你的勝算

人工智能與數據平臺布局背后的戰略權衡:嵌入、共享或外部化人工智能基礎設施的選擇。

人工智能數據負擔悖論

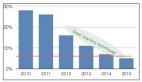

如今,大多數組織收集的數據比以往任何時候都多,但原本應是競爭優勢的東西卻成了運營瓶頸。企業花費了數年時間整合云倉庫、編目資產并建立管道。然而,對許多企業來說,結果并非訪問流暢或洞察速度加快,而是堆棧疲勞。原本旨在解放數據的基礎設施最終往往使其變得更加難以使用。

人工智能的承諾就是扭轉這種局面:抽象出復雜性,加速洞察力的傳遞,并將數據從成本中心轉移到競爭優勢。

但矛盾的是:人工智能也可能成為一種負擔。

為什么?

各組織機構已經在處理從分析引擎到元數據存儲等各種技術模塊,每個模塊都添加了各自的治理層、API 合約和成本中心。現在,人工智能的出現帶來了另一組基礎設施需求。一是大語言模型 (LLM) 的成本,二是數據,它將為人工智能提供上下文。這相當于在已經昂貴的技術棧上又增加了一層,增加了新的基礎設施成本、治理挑戰和集成開銷。

抽象的承諾變成了另一種運營稅。

這就是需要轉變的地方。人工智能不應該成為已經不堪重負的架構上的最后一英里功能。它應該成為基礎性的推動者,幫助將由數據驅動的復雜流程轉變為自適應的智能系統。實現這一轉變的途徑不是疊加更多工具,而是消除阻礙價值創造的復雜性。

人工智能在抽象數據堆棧復雜性中的作用

現代數據堆棧已層層遞進,構成了由管道、工具和交接組成的迷宮。人工智能無需取代這些組件即可提升價值;相反,它可以改變我們與這些組件的交互方式。

AI 不再需要導航多個堆棧來追蹤數據問題或生成報告,而是成為抽象層,簡化編排、轉化意圖并實時呈現上下文。它重塑了整個堆棧的用戶體驗,將層級折疊成直觀的交互。

想想如今大多數用戶是如何與數據互動的:他們瀏覽目錄、構建 SQL、解讀儀表板,并且仍然經常需要幫助才能將所有這些轉化為業務行動。人工智能有潛力繞過許多這樣的手動接觸點,同時還能自主地將這些洞察付諸實踐,從而更快地產生業務影響。借助自然語言界面、生成式可解釋性和代理工作流,人工智能系統可以讓用戶提出問題并獲得答案,而無需跟蹤流程或在工具之間切換。

但要讓人工智能有效地做到這一點,它需要的不僅僅是模型訪問。它需要對數據的上下文理解、領域語義,以及對正確信息的受管控訪問。這就是基礎設施的重要性所在。

正確定位的人工智能將成為技術棧的接口層,提供洞察、觸發行動并自動化低價值任務。它將流程轉化為對話,將文檔轉化為指導。它將數據平臺的角色從工具系統轉變為智能系統。

如果做得好,這不僅僅是用戶體驗的提升,更是一次根本性的架構變革。目標是從附加智能轉向更加以人工智能為先的有意識設計,將人工智能嵌入到產品行為、適應和自我管理的核心。

有意義地嵌入人工智能:將平臺轉變為人工智能原生構建者

有意義地嵌入人工智能并非僅僅添加聊天機器人或添加儀表盤,而是要啟用人工智能原生數據應用,在這些應用中,人工智能不再是事后才想到的,而是數據消費、編排和轉化為行動的核心部分。

關鍵不在于與 BI 工具競爭,而在于賦能它們,超越儀表板,彌合差距,產生更大的業務影響。Power BI、Tableau 或 Looker 等工具擁有各自的 UI、語義和用戶群。它們不會消失。這些工具缺乏的是上下文豐富、可供 AI 使用的數據,而這正是您的平臺可以提供的。

通過使用MCP(模型上下文協議)和A2A(代理間互操作性)等協議公開AI 就緒數據,您的平臺將成為 AI 代理和 BI 工具的理想基礎。您并非要取代可視化工具,而是要將您的平臺轉變為一種連接組織,為它們提供結構化語義、可提示的輸出和情境感知的響應。

構建這種能力可以從四個層面進行:

消費層,數據變得可提示化。向量存儲、圖存儲以及嵌入上下文的精選數據產品,使數據對 LLM 和代理清晰易讀。這就是數據從原始數據到可查詢數據的轉換過程。

記憶層,它可以讓您的平臺在交互過程中保留上下文。這一層不會將每個提示都視為一張白紙,而是存儲跨會話的事實知識、用戶偏好和情景上下文,以便代理隨著時間的推移變得更加智能。它通過決定哪些內容值得記住來補充檢索,并僅將最相關的上下文呈現到模型的提示中,從而降低成本并提高相關性。

編排層,它管理提示、查詢和操作在用戶界面和模型運行時之間的傳遞方式。它處理代理執行、上下文鏈接、檢索增強以及將用戶意圖轉換為有意義的 AI 調用所需的任何邏輯。

合成層,洞察變得可用。自然語言輸出、視覺摘要、元數據建議,都在這里落地。它確保 AI 輸出可供人類或其他系統(例如,BI 工具、CMS 或 API 使用者)使用。

現在讓我們嘗試解碼如何定位 AI 基礎層來支持業務應用程序、構建 AI 應用程序以及豐富現有數據堆棧。

AI 基礎設施層布局及其重要性

如何將 AI 基礎架構與數據堆棧進行整合,不僅僅是一個技術架構決策,更是一個產品戰略決策。它決定了誰將從您所賦能的智能中受益,您的解決方案的可擴展性,以及您的 AI 工作是會擴大您的平臺規模,還是會成為一個獨立的成本中心。

我們看到三種主要模型正在興起,每種模型都有不同的權衡:

類型 1:嵌入數據平臺的 AI(為你打造的 AI)

在數據產品/數據開發者平臺中放置 AI 層是最緊密集成的模型。AI 基礎架構、向量存儲、LLM 運行時和編排層都位于數據開發者平臺內部。在這里,AI 可以在您的系統內原生運行,以增強內部工作流程、支持專有代理并實現內部智能的自動化。AI 的輸出直接影響著您的平臺提供的體驗。

想想蘋果智能:這里的人工智能并非以服務的形式呈現。它深深地融入了跨設備的用戶體驗。無論是匯總通知、生成圖像還是設置警報優先級,這種智能都并非脫離生態系統。它原生集成到 iOS 和 macOS 工作流程中,可以在設備上運行,也可以在蘋果自己的私有云基礎架構中運行。

人工智能正在消除平臺內部的復雜性:展現重要信息,適應情境,并在緊密的反饋循環中安全運行。由于它是嵌入式的,它已成為系統的一部分:具備情境感知、低延遲和隱私保護等特性。

當人工智能被置于平臺內部時,它就成為運行循環的一部分,從而提高系統適應性并增強對用戶信號的響應。

它有助于直接在平臺內部關閉負擔到資產的循環。

但有一個限制:這些好處僅限于內部。你的客戶或合作伙伴生態系統無法在你的 AI 基礎設施之上構建,而且你還要承擔托管和擴展它的全部成本。

類型 2:AI 作為共享水平層(為你和他們而設的 AI)

這就是混合布局。AI 基礎設施被視為一種基礎的、橫向的能力:與數據平臺略有不同,但通過 API、共享上下文和編排邏輯與其深度連接。

這使得您的平臺既可以使用AI 服務,又可以對外開放AI 服務,讓您的內部團隊和客戶能夠在同一基礎上進行構建。它成為一個實用層,不僅能為您的堆棧中的嵌入式體驗(例如自然語言查詢或自動洞察模塊)提供支持,還能支持外部開發 AI 原生數據應用。

例如,當用戶在 BI 工具內觸發查詢時,它可能會通過您的 AI 編排層進行路由,利用您的矢量數據庫或元數據存儲,并生成上下文響應,所有這些都不需要在外部重建 AI 堆棧。

真正的優勢在于可擴展性。您可以掌控并洞察人工智能的應用方式,同時允許其他人加入。您不僅可以加速自己的路線圖,還可以讓您的生態系統以智能的方式構建。

隨著組織的 GenAI 戰略日趨成熟,共享的 AI 基礎架構層將支持自助式應用程序開發,其中內部代理、面向客戶的應用程序和合作伙伴用例均可由同一基礎架構驅動。在某些情況下,您的平臺除了具備 AI 功能的簡單數據平臺外,還將成為 AI 原生數據構建者的平臺。

對于追求平臺可擴展性和差異化體驗的團隊來說,這可能是一個福音。

類型 3:AI 作為外部實用程序(AI-for-Them)

此時,AI 層主要可供客戶使用,可用于在資產之上進行構建,但不會豐富內部堆棧。

在這種模式下,AI 基礎設施完全位于數據平臺之外,可能構建于單獨的技術棧(例如 AWS 托管的 LLM 或第三方編排層)。平臺可以通過 API 調用向外部發送提示或數據,AI 系統會做出響應,但智能不會在系統內部進行豐富或持久化。

想想亞馬遜的 Bedrock。它通過 API 提供對基礎模型 Claude、Mistral 和 Llama 的訪問,使客戶能夠根據自己的需求構建生成式 AI 應用程序。但它是一個面向客戶的實用程序,而不是深度嵌入 AWS 內部工作流程的東西。智能存在于邊緣,實用、靈活、外部。

這是AI即服務,而不是AI即系統。你的平臺變成了一個管道。

?代價是什么?你保留了靈活性,你的客戶也行動更快,但這些智能卻無法反饋給你,無法增強你自己的堆棧。學習成果仍然停留在外部。你提供了基礎設施,卻沒有構建反饋回路。

雖然這種模式實施起來很快,而且易于替換,但它也是最缺乏戰略性的。數據平臺變成了一個管道,而不是構建者。智能存在于其他地方。推理、調優和上下文管理的成本屬于別人,但價值也屬于別人。

讓 MCP 成為您的閃亮盔甲

您有充足的機會充分利用 MCP。MCP 在以下情況下最有價值:

1.上下文接近數據(例如,元數據、語義、譜系、策略),

2.代理或模型需要上下文來推理、生成或自動化,并且

3.平臺希望隨著時間的推移在內部維持和發展智能。

在第一和第二個放置模型中,AI 層可以訪問此上下文,因為它直接與平臺的內部治理和編排系統交互。這意味著,當代理或外部應用程序通過共享 AI 層查詢數據時,它不僅會得到響應,還會獲得由 MCP 管理的、上下文豐富、可提示的有效負載。

這種接近性允許適合領域語義的精確響應;尊重訪問規則和分類的受管輸出;可組合智能,其中代理可以在工作流之間鏈接上下文;雙向反饋循環,其中用戶交互可以為未來的建議或元數據建議提供信息。

實現二元性:AI 既是服務他人的服務,也是自身的戰略資產。它允許你通過 MCP 等共享協議公開智能,同時仍然保留底層語義的所有權。這使其成為一個平臺級的平臺,而不僅僅是一個功能層。

選擇正確的定位是一項產品戰略決策

這不僅僅是一個架構問題,而是一個基礎設施的產品戰略決策。

AI 基礎設施的放置位置——在平臺內部、平臺邊緣還是平臺外部——遠不止決定性能或部署模式。它還關乎如何分配智能、用戶如何使用智能,以及反饋將如何影響未來的 AI 行為。

如果您將 AI 完全嵌入數據平臺,那么您就是在進行嚴格控制的優化。AI 會根據您的內部語義、治理邊界和性能約束進行調整。它非常適合構建智能內部功能并提升平臺內工作流程,但其作用僅限于此。價值僅限于內部。其他人無法自然地擴展或重用已構建的功能。

如果AI層位于外部,您很可能追求速度和外部影響力。您可以快速啟動新界面、部署特定用例的應用,并集成平臺外的工具。但這種自由是有代價的:互不關聯的洞察、重復的治理,以及核心平臺的豐富程度極低甚至毫無提升。這追求的是速度,而不是復合價值。

這就是共享水平模型的重要性所在。它既能提供嵌入式上下文,又能提供可擴展的覆蓋范圍。這種模型允許將 AI 功能作為基礎設施而非僅僅是功能來公開。

這意味著多個團隊、工具或面向客戶的應用程序可以利用相同的智能基礎,而無需每次都進行重建或重新解釋。這就像一個飛輪:每一次互動、每一個客服人員、每一次查詢都會增強系統。

選擇的關鍵不在于哪種模式“最佳”,而在于你目前正在解決的問題,以及你下一步的準備。你是想提高內部效率?還是賦能外部構建者?又或者創建一個可以同時擴展的共享智能層?

大多數成熟的產品策略并非單一的,而是自內而外地演進。從嵌入式 AI 開始,推動早期價值,然后逐步發展為共享層,解鎖面向客戶端的可擴展性,最終將精選組件對外開放,促進生態系統發展。

關鍵是要有意地進行布局,不僅要反映技術上的可行性,還要推動組織愿景的戰略性需求。