大數據價值:決策支持系統

2012年秋天,全球廣告巨頭WPP集團首席執行官蘇銘天爵士約訪谷歌首席執行官拉里·佩奇時,佩奇派出無人駕駛汽車去接他。這是一輛集大量高科技設備、自動駕駛的雷克薩斯SUV汽車,車上配有雷達、傳感器和每秒可測量超過150萬次的激光掃描儀。它自助行進了20分鐘,駛過280號州際公里和繁忙的85號州公路。汽車通過自動駕駛儀進行自動巡航,自行校正路線,在前方出現車輛和行人時減速,然后又加速駛出臨近車輛的盲區,最后來到距谷歌公司約32公里外的瑰麗酒店。(根據《財富》中文版2013年3月號整理)

這是谷歌正在研發的一種未來交通工具。這種無人駕駛汽車不僅借助對路況歷史和實時的計算智能地制動、并線和超車,而且做到了節約能源(因為它使交通的運行更暢通)、提高生產力(可以減少數小時通勤時間用于其他事務)。在你到達目的地之后,汽車甚至可以自動駛向通過大數據導航的停車位。如果你還需要出行,只需借助手機等移動終端就能指揮汽車達到預定地點。

這就是大數據的神奇之處。通過對過去和現在的數據進行分析,它能夠精確預測未來;通過對組織內部的和外部的數據整合,它能夠洞察事物之間的相關關系;通過對海量數據的挖掘,它能夠代替人腦,承擔起社會管理的職責。

社會化決策的智慧寶藏

2007年,諾貝爾獎獲得者吉姆·格雷提到,數據密集型科學正在從計算科學中分離出來,成為科學研究的第四范式。而此時,一切跨國企業已經關注到數據密集型科學的到來。比如,微軟研究院出版了《第四范式:數據密集型科學發現》一書,并延伸出“用海量數據重新定義生態科學”、“讓我們更接近太空:海量數據中的發現”、“地球科學的研究工具:下一代傳感器網絡和環境科學”等相關科研課題。

像經典力學、量子力學和計算科學一樣,數據密集型科學必將影響到社會科學研究方式。《大數據時代:生活、工作與思維的大變革》提出了相關關系的大數據思維。即人們可以駕馭所有數據,而不是僅僅抽取小樣本;人們可以挖掘更具混雜性的數據,而不用苛求數據的精準性;人們只需知道“知其然”的相關關系,而不需深究“知其所以然”的因果關系。

科研范式的轉變最終反饋到人們思維模式和決策模式的轉變。谷歌的無人駕駛汽車就是基于大數據的分析,借助計算技術和人工智能實現了交通引導和控制功能。通過無處不在的計算和傳感器,大數據能夠解析存在于現實世界、虛擬世界以及虛實融合世界的復雜網絡關系,并適時做出判斷和決策。這種決策模式遵循數據轉變為信息、信息轉變為知識、知識涌現出智慧的流程。區別于此前專家、精英、權威主導的戰略決策,大數據決策讓行業專家和技術專家的光芒因為統計學家和數據分析家的出現而變暗淡,一個非線性的、去中心化的、自下而上的、發現群體智慧的決策模式逐步成型。

大數據所具有的在區域之間、行業之間和企業部門之間的穿透性,正在顛覆傳統的、線性的、自上而下的精英決策模型,正在形成非線性的、面向不確定性的、自下而上的決策基礎。

非競爭性生產要素

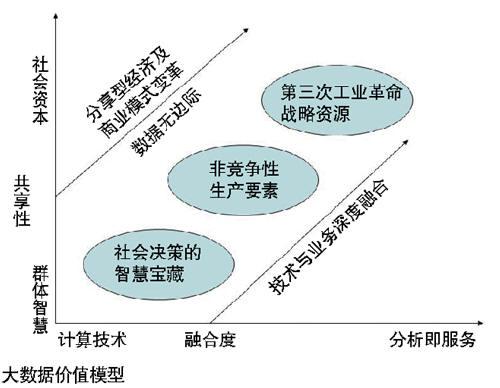

在人們熱炒大數據的時候,合作型消費或分享型經濟正在興起。分享型經濟是社交網絡、移動互聯網和節約型社會建設等共同作用的結果,也是大數據在現實生活中、分布式共享中的典型應用。分享型經濟和大數據應用的交互關系,揭示出大數據的三個屬性。

一是生產要素屬性。對于谷歌、亞馬遜這樣的大數據掌控公司而言,數據已經被視為一種新的生產要素,不僅決定著其銷量和個性化服務,也反饋到生產和研發環節,形成更加精準的供應鏈管理機制。作為大數據技術公司,IBM將大數據的生產要素功能概括為留住客戶、IT與業務融合、財務流程轉型、風險預測與規避等四個方面。

二是數據的恒溫性。盡管IBM將真實性和準確性(Veracity)視為大數據的第4個V,微軟、Oracle等大數據技術公司都將數據清洗作為大數據分析的重要一步,甚至Teradata推出了多溫度的數據管理技術,但是借助過去和現在的數據來預測未來的特性,讓大數據的取舍甚是艱難。

三是價值潛在性。不同于物質性資源,大數據的價值不會隨著它的被使用而減少,而是可以不斷被處理,不斷被發現新的價值。這就產生的新的問題,數據所有者可能借助傳統的數據挖掘方法,實現了大數據的第一次價值釋放,而價值鏈上諸多非所有者,可能通過重組數據和擴展數據,挖掘出二次乃至多次價值。

總之,以分布式、交互性為特征的大數據呈現出明顯的“非競爭性”資源的特征,更多的數據整合方式、更開放的數據共享平臺,才有利于數據潛在價值的發掘。#p#

第三次工業革命戰略資源

杰里米·里夫金提出了第三次工業革命的概念。在他看來,通信技術和能源技術的基礎設施的變革是工業革命的主要推動力,并引發經濟和社會的轉型。互聯網技術與可再生能源的結合,正在孕育第三次工業革命的基礎設施——能源物聯網。

2012年4月21日,《經濟學人》專題討論了第三次工業革命,并強調3D打印是第三次工業革命的核心推動力。如同第一次工業革命實現了機器生產對手工作坊的替代、第二次工業革命實現了規模化生產一樣,以3D打印為代表的數字化制造將推進新軟件、新工藝、機器人和網絡服務的普及,最終實現大規模定制化生產、分散式就近生產。

無論是以智能電網為基礎的能源物聯網,還是以3D打印為基礎的數字化制造,大數據都是以第三次工業革命的“新石油”形態存在。可以想象,未來云計算、物聯網和大數據將成為基礎設施,移動互聯網、觸控電腦和3D打印技術將成為共性平臺,AppStore、數據分析和機器人等人工智能控制將成為服務手段。那么,數據、信息和知識的“按需分配、恒值供給、多次挖掘”將成為新經濟形態的不竭動力,而大數據技術和應用成為決策的輔助系統。

相關鏈接1

科研的四種范式

第一范式:實驗和觀察科學。由伽利略、他之前的哥白尼以及同時代的開普勒創建的實驗觀察模式,被稱為科研第一范式。

第二范式:模型推演和理論科學。以牛頓微積分和經典力學為代表的模型推演和理論精準預測,是科研的第二范式。這一范式相信,只要知道宇宙中所有粒子的當前位置和速度,原則上就有可能預測它們任何時刻的情況。

第三范式:仿真模擬和計算科學。 20世紀初,量子力學和混沌理論的發展否定了模型推理和理論預測的可行性,并以電子計算機的誕生為契機,演變出科研的第三范式——計算科學。

第四范式:數據密集型科學。隨著小世界網絡和無尺度網絡等復雜網絡研究的深入,以及計算能力和傳感器的無處不在,數據密集型科學從計算科學中分離出來,成為科學研究的第四范式。

相關鏈接2

未來經濟的5大支柱

1 .向可再生能源轉型;

2. 將每一大洲的建筑轉化為微型發電廠,以便就地收集可再生能源;

3. 在每一棟建筑物以及基礎設施中使用氫和其他存儲技術,以存儲間歇式能源;

4. 利用互聯網技術將每一大洲的電力網轉化為能源共享網絡,這一共享網絡的工作原理類似于互聯網;

5. 將運輸工具轉向插電式以及燃料電池動力車,這種電動車所需要的電可以通過洲與洲之間共享的電網平臺進行買賣。