一文解讀智能汽車軟、硬件架構產業鏈

1 軟件架構產業鏈

汽車智能化的趨勢下,“軟件定義汽車”成為產業共識。軟件定義汽車(Software Defined Vehicles,SDV)指的是軟件將深度參與到汽車定義、開發、驗證、銷售、服務等過程中,并不斷改變和優化各個過程,實現體驗持續優化、過程持續優化、以及價值的持續創造。

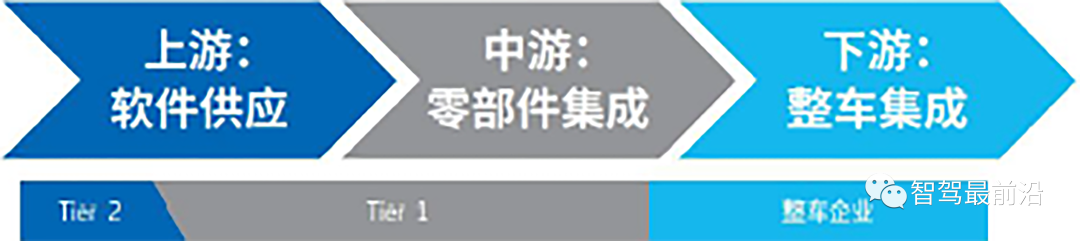

傳統汽車軟件產業中,產業鏈較短,產業結構較為簡單(如圖)。軟件產品主要為一些基礎軟件程序或簡單的嵌入式實時OS,與ECU 硬件深度耦合。產業鏈上游為軟件產品供應商,中游為零部件集成商,下游為整車集成商。部分主流Tier1 廠商同時涉及上游和中游環節,構建核心技術壁壘,整車企業基于單個車型設計需求選擇各個ECU 進行搭配,零部件間關聯較小,車型間設計經驗無法積累,車型不具備持續升級能力,無法應對智能化、網聯化變革趨勢,更無法追蹤消費者對車輛的升級需求。

傳統汽車軟件產業鏈

傳統汽車軟件產業鏈

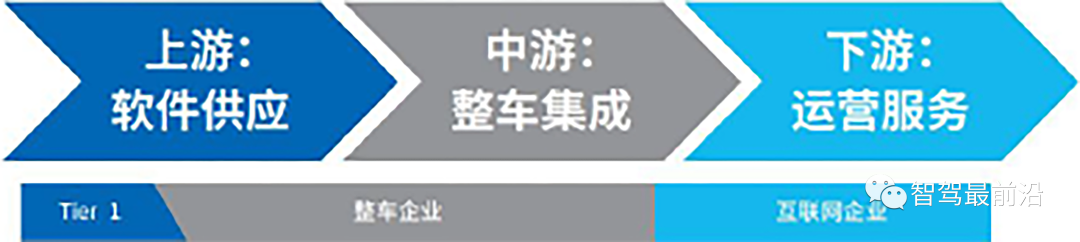

在智能化、網聯化變革趨勢下,車載軟件以軟件架構視角做統一設計、開發、管理和運維,軟件系統和硬件系統將在零部件層面全面解耦,軟件以服務組件的形式成為核心商業產品。伴隨汽車軟件越來越復雜,代碼量指數級增長,軟件質量提升難度加大,傳統的產業供應鏈方式已不合時宜。汽車軟件產業鏈正在重塑過程中,具有軟件研發優勢的互聯網和ICT(信息通信技術)企業不斷入局,與傳統汽車軟件Tier2 廠商一起成為上游環節Tier1 廠商,甚至出現了新的Tier1.5 供應商。整車企業成為中游環節,同時部分車企向上游軟件環節布局,下游向應用服務延伸,互聯網類企業憑借與消費者的深度關聯深挖汽車軟件后續應用服務價值。如下圖所示。

新一代汽車軟件產業鏈

新一代汽車軟件產業鏈

國內汽車基礎軟件架構標準及產業生態整體發展較晚,在汽車智能化轉型升級的趨勢下,國內廠商紛紛將Adaptive AUTOSAR 作為發力重點,推出相應的中間件及其工具鏈產品,搶占市場先機,取得了一定進展,但總體和國外還存在差距。

國內智能汽車軟件操作系統底層技術多基于國外,內核層面仍由國外企業掌控,宏內核主要是采用Linux 以及Linux 定制化的宏內核,目前Linux 主要推廣組織是GENIVI 聯盟和Linux 基金會。微內核代表企業有美國Wind River(風河,TPG Capital 旗下)和加拿大的BlackBerry(黑莓),國內自主企業華為、中興、斑馬等也開發出了相應產品,有望擺脫國外內核。

汽車電子軟件標準主要包括AUTOSAR、OSEK/VDX 等,其中AUTOSAR 標準發展了十多年,形成了復雜的技術體系和廣泛的開發生態,已成為車控操作系統的主流。全球應用AUTOSAR 解決方案的知名廠商包括Vector、ETAS(博世旗下)、EB(大陸旗下)、Mentor Graphics(西門子旗下)、Wind River 以及KPIT 等,國內主要是東軟睿馳、華為、普華軟件、經緯恒潤等。Adaptive AUTOSAR 處于起步階段,EB 已與大眾合作將Adaptive AUTOSAR和SOA 平臺應用于大眾MEB 平臺ID 系列純電動車型上。

功能軟件是智能汽車軟件操作系統核心共性功能模塊,能夠高效支持自動駕駛、智能座艙等功能開發。國內外功能軟件的研發還都處于起步階段,國內外企業“并跑”,目前國汽智控、華為等企業已發布自主研發的功能軟件層。功能軟件還需要在技術上突破壁壘,在架構理解和產品定義等方面實現統一認識,便于快速建立產業生態和產品落地。

2 硬件架構產業鏈

1. 域控制器

隨著芯片算力集成度提高,控制器向著功能集成和算力集成的方向發展。減少整車線束長度,降低ECU 數量,從而降低整車電子部件總重量,降低整車制造成本,將分散的控制器按照功能域或空間區域劃分,集成為運算能力更強的域控制器(Domain Control Unit,DCU)的想法應運而生。

功能域與空間域是當前域控制器發展的兩條路徑。域控制器根據劃分方式,主要可以分為以五大功能域劃分和以車輛特定物理區域劃分兩種,相較于純粹以功能為導向的域控制器,空間域劃分的集中化程度更高,對整車企業廠商自身開發能力要求也會更高:

(1)基于功能劃分的域控制器:典型代表,博世、大陸等傳統Tier1

博世、大陸等傳統Tier1 將汽車EEA 架構按功能劃分為動力域(安全)、底盤域(車輛運動)、信息娛樂域(座艙域)、自動駕駛域(輔助駕駛)和車身域(車身電子)五大功能域。每個功能域對應推出相應的域控制器,最后再通過CAN/LIN 等通訊方式連接至主干線甚至托管至云端,從而實現整車信息數據的交互。

(2)基于空間劃分的域控制器:典型代表,整車企業特斯拉

基于空間劃分的域控制器是以車輛特定物理區域為邊界來進行功能集成部署,相較于純粹以功能為導向的域控制器,其集中化程度更高。特斯拉則是其中的典型代表,2012 年Model S 還是以典型的功能域劃分為主,2017 年推出Model 3 則直接進入中央計算+空間域架構階段,特斯拉的EEA 只有四大部分,包括AICM(智能駕駛與信息娛樂域控制模塊)、FBCM(前車身控制模塊)/智能配電模塊、LBCM(左車身控制模塊)、RBCM(右車身控制模塊)。

其中,自動駕駛域控制器:

自動駕駛域控制器能夠使車輛具備多傳感器融合、定位、路徑規劃、決策控制的能力,通常需要外接多個攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等設備的數據,完成的功能包含圖像識別、數據處理等。

全球范圍內,全球Tier1 基本都已布局自動駕駛域控制器產品,典型產品如偉世通DriveCore、博世DASy、大陸集團ADCU、采埃孚ProAI、Veoneer Zeus、麥格納MAX4 等,國內方面,如德賽西威IPU 系列、經緯恒潤ADC、東軟睿馳CPDC、華為MDC 等。

其中,智能座艙域控制器:

智能座艙域控制器提供座艙的軟硬件支持。座艙功能的智能化、主動化,依賴座艙域控制器的硬件普及和算力支撐。智能座艙域控制器最初的作用為管理車內日益增多的顯示屏及其信息排布展示,從車機觸控屏,到液晶儀表和觸控屏,再到如今高端車中前后排多塊不同的顯示屏。未來則不再局限于實現多屏互聯,將逐步整合空調控制、HUD(抬頭顯示器)、后視鏡、人機交互、DMS(駕駛員監測系統)、OMS(乘員監測系統),以及T-BOX(遠程信息處理器)和OBU(車載微波通訊單元),在統一的軟硬件平臺上實現座艙電子功能。

全球范圍內,偉世通、大陸、博世、安波福、佛吉亞歌樂、哈曼市場占據主導地位,國內企業華為、德賽西威、航盛電子、東軟睿馳、博泰等也紛紛推出了座艙域控制器解決方案。

國內自主Tier1 在智能座艙域領域快速進入。德賽西威率先量產座艙域控制器,在座艙AI 場景生態也有成熟技術。在智能座艙領域,德賽西威產品線布局完整,硬件范圍覆蓋域控制器、中央網關、傳感器、顯示器等,軟件范圍覆蓋信息娛樂系統、ADAS 系統、IMS 系統、健康系統等。德賽西威和高通(Qualcomm)合作推出一機多屏智能座艙域控制器,該域控制器采用了8155 和QNX Hypervisor,實現座艙雙系統,已應用于奇瑞和廣汽等車型。

諾博科技的座艙域控制器也投入量產。諾博基于高通8155 芯片和BlackBerry 實時操作系統打造的智能座艙域控制器IN9.0 現已投入量產,軟件采用虛擬化技術,單顆芯片支持多操作系統,可集成多個電子部件模塊如儀表、中控娛樂、副駕屏、抬頭顯示器、座椅空調控制、DMS、360 環視等,最大可支持6 塊屏幕顯示。IN9.0 已被應用于10 月底上市的哈弗H6S。

華陽集團已定點多個座艙域控制器項目。華陽集團在21 年上海車展推出“一芯多屏”座艙域控制器,通過虛擬化技術將不同操作系統和安全級別的功能融合到一個平臺上,實現儀表、信息娛樂、副駕屏、AR-HUD 等多屏互聯及跨屏顯示。公司公告已定點多個整車企業的座艙域控制器項目。

博泰、東軟睿馳將推出基于高通芯片的座艙域控制器。2021 年博泰基于恩智浦(NXP)芯片的智能座艙方案量產搭載東風嵐圖FREE 已上市,一機三屏(儀表、中控、副駕),支持多屏交互、多模交互(手勢+語音)等多種生態閉環服務,且博泰正在研發基于高通8155芯片的智能座艙域控制器方案。2019 年東軟睿馳基于英特爾車載計算方案以及Hypervisor虛擬化技術,已實現一機雙系統多屏功能配置。目前,東軟主推智能座艙平臺化產品線,高端平臺基于高通8155/6155 高性能芯片座艙域控制器,即將進入量產階段。

中科創達推出座艙域方案可兼容多個芯片供應商。2021 年公司推出E-Cockpit 4.5 座艙域控制器,可適配高通(Qualcomm)、瑞薩(Renesas Electronics)、恩智浦(NXP)三個主流芯片平臺,支持一芯多屏(儀表、中控、副屏、空調座椅屏)多系統(Android、Linux、QNX、INTEGRITY)。中科創達還可提供定制的包括汽車娛樂系統、智能儀表盤、集成駕駛艙、ADAS 和音頻產品在內的整體智能駕駛艙軟件解決方案。

均勝電子綁定華為生態。公司旗下均聯智行與華為在智能座艙領域達成合作,華為提供座艙芯片核心模組、鴻蒙操作系統以及應用生態,均勝智行主要負責智能座艙中與操作系統適配的算法、軟硬件架構設計、系統集成開發。

2. 域控制器芯片

硬件方面,相比MCU(微控制單元)芯片,SoC(System on Chip,系統級芯片,也稱片上系統)芯片算力和集成度更高,可應用于智能座艙、自動駕駛等領域。在ECU(ElectronicControl Unit,電子控制單元)時代,MCU 芯片為主控芯片;進入DCU(Domain Control Unit,域控制器)時代,汽車智能化程度大幅增加,運算處理復雜度呈指數級增加,如L4 級以上自動駕駛所需算力或將超過700 TOPS,且整車企業在智能化功能開發過程中,往往先預埋高性能硬件,通過算法軟件實現功能更新,需要DCU 主控芯片有更強的多核、更大的計算能力。不同于以CPU 為主的MCU 芯片,SoC 芯片集成了CPU、AI 芯片(GPU、FPGA、ASIC)、深度學習加速單元(NPU)等多個模塊。相比MCU 芯片,SoC 芯片算力和集成度更高,算力主要來自于AI 芯片,其中以圖像運算為主的GPU 相比CPU 運算優勢明顯,幫助SoC 芯片獲得比MCU 明顯更強的算力優勢。因此,DCU 采用SoC 芯片成為主流趨勢。

目前SoC 芯片中GPU 為主力,ASIC 有望在軟件算法成熟穩定后成為主流。GPU 運算優勢明顯,且在消費電子領域多年應用,通用性強,開發難度相對較低,因此在目前及未來一段時間都將占據主流地位。為彌補GPU 成本高、功耗大的劣勢,又引入定制化的FPGA 芯片和ASIC 芯片。FPGA 是半定制型芯片,相比GPU 有明顯的性能和能耗優勢,但量產成本高;ASIC 是定制化芯片,需要定制化的研發,設計研發周期較長、資金需求較大,在當前技術路線尚不明確情況下大規模流片的性價比不高。因此,目前二者在AI 芯片中均是補充作用。未來當軟件算法技術路線大部分標準化后,高性能、功耗低、量產成本低的ASIC 將對GPU 形成替代作用,成為主流AI 芯片。FPGA 結合能耗和功能可修改優勢,對GPU 和ASIC 將形成長期補充作用,保持一定市場份額。

(1)自動駕駛AI 芯片

目前自動駕駛AI 芯片市場能實現大規模量產的廠商主力有英偉達(NVIDIA)、Mobileye和特斯拉(自研FSD)等,高通正在加速推進,國內華為、地平線和黑芝麻等公司尚在起步階段。

英偉達占據先發優勢,目前是整車企業主要芯片供應商。英偉達進入自動駕駛市場較早,且技術路徑激進,Xavier 芯片、Orin 芯片都是同時期市場上算力最高的量產芯片。2021 年4 月英偉達又發布了下一代芯片Atlan,單芯片算力達1000TOPS,預計2023 年向開發者提供樣品,2025 年大量裝車,高算力助力英偉達在L3 及以上等級的自動駕駛具備明顯優勢。另外此前英偉達的低能效比被認為是短板,2022 年即將量產推出的DRIVE AGX Orin 解決方案能效比已經達到了2.7,預計Orin 芯片的推出和Drive、AGX、Orin 軟件平臺的配合,將奠定英偉達在L3 級以上市場的先發優勢。

高通在2020 年CES 大會上發布自動駕駛平臺“驍龍Ride”,入局智能汽車領域,驍龍Ride SoC 搭載第六代高通Kryo CPU 與第六代Adreno GPU,算力達700-760TOPS,支持L1/L2 級ADAS 及L2+功能,如高速公路輔助/自動駕駛,輔助/自動泊車等;L4/L5 全自動駕駛,用于城市自動駕駛,出租車和機器人物流等。

Mobileye EyeQ 封閉式方案弊端顯露,轉向開放。Mobileye 對外提供攝像頭+芯片+基礎軟件+應用算法的一體式解決方案,多是黑盒子模式,對于剛起步或技術能力不足的整車企業來說可以縮減成本,加速車型成型并實現量產。但軟件算法是車企自動駕駛的核心能力,主流車企需要掌握軟件開發能力,黑盒子模式不再是優選,為此Mobileye 自2020 年提供開放版EyeQ5 芯片,可執行第三方的程序代碼,支持車企自行編譯程序。同時,英特爾目前正全力支持EyeQ5 新芯片的工具鏈開發。

華為具備軟硬件集成能力,是自動駕駛域控的重要力量。華為具備MDC 計算平臺+AOS智能駕駛操作系統,MDC 計算平臺全棧布局單車智能所有軟硬件,且AI 芯片全部自研。華為MDC 是業界率先量產的車規級智能駕駛計算平臺,算力范圍覆蓋48~400 TOPS,支持L2+~L5 級別自動駕駛的平滑演進,兼容AUTOSAR 架構。。

地平線征程芯片與多家車企合作。2021 年地平線發布面向L3 級以上自動駕駛的征程5芯片,采用16nm 工藝,單顆芯片最高算力可達128TOPS,且功耗只有30W,延遲僅有60ms,可支持16 路攝像頭視頻輸入。

黑芝麻也實現芯片突破。黑芝麻目前最先進的芯片是華山二號A1000 Pro,采用16nm 工藝,基于16 核Arm v8 CPU 構建異構多核架構,支持20 路高清攝像頭輸入,且功耗只有25W。

(2)智能座艙域控制器芯片

座娛樂屏等設備,可減少ECU 數量,避免多個芯片間的通信傳輸問題,同時降低成本。實現一芯多屏的難點在于芯片需要強大的處理能力以及復雜的軟件操作系統,目前芯片廠商加速技術迭代,如高通8155/8195 芯片最多支持8 個傳感器輸入和5 路顯示屏;2021 年芯馳科技最新發布的智能座艙芯片X9U,能夠支持10 個獨立高清顯示屏。目前智能座艙芯片市場能實現大規模量產的主要包括高通、英偉達,國內華為、地平線、芯馳科技等公司尚在起步階段。

高通率先采用5nm 汽車芯片,是座艙域芯片領導者。高通第三代數字座艙平臺搭載全球首款7nm 工藝的8155 芯片,是目前量產車可以選用的性能最強的座艙芯片,因此已有十多個品牌的車型宣布搭載。第四代驍龍汽車數字座艙平臺于2021 年1 月發布,將采用全球第一款5nm 汽車芯片及第6 代高通Kryo CPU、高通Hexagon 處理器、多核高通AI 引擎、第6 代高通Adreno GPU 以及高通Spectra ISP,性能媲美旗艦手機芯片驍龍888,預計于2022年實現量產,已與20 家主流車企達成合作意向,高通在座艙域的地位已經確立。

英偉達借助自動駕駛開發經驗異軍突起。英偉達之前只是單純地出售芯片,但目前除了針對自動駕駛的DRIVE AV 全套協議棧,還有針對座艙的DRIVE IX 全套協議棧,支持儀表顯示、座艙娛樂、乘客交互和監控領域功能。英偉達一芯多屏產品實現上車,搭載于現代汽車GV60 車型,實現一套計算硬件拖動儀表、中控、HUD 和兩個電子倒車鏡。英偉達另外也與奔馳、奧迪合作開發座艙域。

地平線基于征程系列芯片提出座艙解決方案。2021 年上海車展,地平線提出基于征程5芯片的車載智能交互解決方案,在統一芯片架構的基礎上,能夠基于車外路況和車內駕駛員狀態融合判斷主動介入,如疲勞提醒、高速匝道警示、吸煙模式等,實現車內場景感知和理解動態調整駕駛策略。

華為主推麒麟芯片和鴻蒙OS。華為座艙方案主要包括三部分鴻蒙OS、鴻蒙車域生態和基于華為麒麟芯片平臺的CDC 智能硬件平臺。現階段華為座艙業務的重心是推廣麒麟芯片和發展鴻蒙OS 生態,由Tier1 負責智能座艙中與操作系統適配的算法、軟硬件架構設計、系統集成開發。

芯馳科技芯片可支持10 屏。2021 年上海車展,芯馳科技發布智能座艙芯片X9U,CPU算力100KDMIPS,AI 算力1.2TOPS。可以支持語音、導航、娛樂、環視、DMS、OMS 等座艙功能,支持多達10 個獨立全高清顯示屏。

3. 感知傳感器

(1)激光雷達

得益于創新技術的快速推進,前半場國外激光雷達Tier1 得以迅猛發展,主要的激光雷達公司包括Velodyne、Ibeo、Quanergy、Innoviz 和LeddarTech 等;

而我國車載激光雷達尚處于起步階段,自動駕駛企業尚未大規模采用,但已經形成了一定的競爭格局。國內主要的激光雷達公司包括禾賽科技、速騰聚創、華為、鐳神智能以及大疆子公司Livox 等。國內公司在固態激光雷達領域積極布局,已經研制出較多的產品,部分產品技術性能在全球領先,隨著激光雷達往固態化持續發展,國內激光雷達公司具備較大的發展機會。

激光雷達上游元器件方面,距離完全自主供應還存在一定的差距。但國內廠商的激光器、傳感器、控制芯片等產品的性能也在不斷提高,逐漸追趕世界先進水平。激光雷達的開發方面,國內激光雷達廠商已取得重大突破,多線束高性能車載激光雷達在探測范圍、分辨率等方面已達到國際領先水平。

(2)毫米波雷達

芯片技術方面,國內毫米波雷達芯片創業公司漸多,部分廠家的技術已經成熟,部分指標與國際主流產品相當,在量產化方面需要進一步得到毫米波雷達整機企業的支持,以檢測量產質量與加快量產化進程。

在產品化方面,通過近年來的技術探索和經驗積累,國內的毫米波雷達在很多關鍵技術上已經取得突破,以森思泰克為代表的自主品牌企業在角雷達方面實現大批量產并獲得一定市場份額;但在前雷達方面尚需加快產品化、批產進程。

毫米波成像雷達(4D 毫米波雷達)方面,國內毫米波雷達廠家與國際主流企業處于同一起跑線。成像雷達涉及大量的數據處理及高級處理算法,在數據處理層次國內外都需要做進一步的探索。

在市場應用上,本土廠商在毫米波雷達領域已展現逐漸驅逐國外廠家的能力,在未來數年內本土廠商的市占率完全可能超越國際廠商。

當前主要的毫米波雷達廠商有福瑞泰克、森思泰克、博世、大陸等。

(3)車載攝像頭

產業鏈角度來看,鏡頭、CMOS 芯片、DSP(數字信號處理器)和模組是車載攝像頭最重要的成分,其中CMOS 芯片是攝像頭的核心部件,價值約占整個攝像頭的三分之一。

光學鏡頭方面,產業比較成熟,基本滿足預期目標,如國內的舜宇光學、聯創電子、丘鈦科技等,在行業中已占有一席之地。在未來的發展中國本土產業鏈仍會進一步發展。

感光芯片方面,在高分辨率、低功耗、高動態、高低照度等技術方面已經取得了很大突破,但在市場占有率方面仍顯不足,國際廠商如索尼、安森美、豪威科技仍占據主流市場,國內廠任重道遠。

視覺計算芯片方面,以地平線為代表的本土玩家在國內市場已初獲成功,但國際市場上仍有待突破。視覺感知算法和產品方面,預警類產品已經取得了大規模應用,以視覺感知為基礎的車輛控制類產品進入率較高,但是為高度自動駕駛實現的全方面識別和集成技術仍然在初期階段。

在市場應用上,視覺系統在整車上的配備的增長將帶來產業整體需求的增長,未來五年內本土廠家將迎來高速發展期。