GPT-5攻克「量子NP難題」,首篇論文引爆學界!人類2周壓縮至30分鐘

意想不到的是,這一次,GPT-5又「攻陷」了量子領域的難題。

量子計算專家Scott Aaronson首次發表論文,證明其中一個老難題竟被GPT-5助攻破解了。

論文中,Scott一直在死磕量子計算中的一個核心問題——QMA復雜度類別,堪稱「量子版的NP問題」。

其中,關鍵在于證明過程中的誤差概率,能否被無限降低,特別是,能否實現完美完備性。

論文地址:https://arxiv.org/pdf/2509.21131

之前學界研究中已經把誤差壓到很低,但最新研究卻發現:「雙指數級誤差」是現有方法的理論極限,無法進一步突破。

在關鍵推導環節受阻后,作者開始向GPT-5尋求幫助。一開始,AI給出了錯誤的思路。

但在大約30分鐘交互后,它最終提出一個精妙的數學函數,精確分析出特征值行為。

研究證明,這一構想成為了論文中最關鍵的突破。

在最新博文中,Scott驚嘆地表示,「這思路要是哪個學生想出來的,我絕對會夸一句——真是絕了」!

這個難題預估需要1-2周人力才能完成

OpenAI科學家Sebastien、產品負責人Kevin再次激動轉發,并稱「一場重大變革開始了」。

量子版NP難題:QMA奇點

這篇于25日提交至arXiv的論文,主要研究了量子復雜性類「QMA中黑盒放大的局限性」。

那么,QMA是什么?

QMA,即量子梅林-亞瑟(Quantum Merlin Arthur),可以看作是NP的典型量子版本。

它包含了一類決策問題:

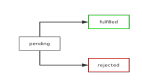

如果答案是「是」,Merlin可以發送給Arthur一個量子見證態,能讓Arthur(在經過多項式時間的量子計算后)以至少2/3的概率接受;

而如果答案是「否」,無論Merlin發送什么見證態,Arthur接受的概率都至多為1/3。

在這里,如同復雜性理論中常見的那樣,常數2/3和1/3只是慣例,可以通過放大替換為,比如1-2??和2??。

在這個領域,一個長期懸而未決的問題是——

QMA是否等于QMA?,其中QMA?是QMA的一個子類,允許協議具有「完美完備性」?

2008年,Scott Aaronson通過實用分析方法,證明了存在一個「量子預言機」,使得QMA≠QMA?。

這意味著,任何證明QMA=QMA?的嘗試,都需要「量子非相對化技術」。

這倒并不是說這個障礙難以逾越,但至少說明了問題的復雜性。

突破:雙指數放大局限

直到今年6月,Freek Witteveen和Stacey Jeffery發表了一篇重磅論文,證明了QMA協議可通過黑盒方式放大,讓完備性誤差達到了「雙指數級小」,即 1/exp(exp(n))。

論文地址:https://arxiv.org/pdf/2506.15551

他們采用了一種Scott從未想過的方法:將接受概率編碼到一個量子態的振幅中,而這些振幅以幾何級數遞減。

事實證明,QMA這位相識25年的「老朋友」,依然能帶來驚喜。

在8月的線上會議,Scott問道:

這個雙指數的完備性,是黑盒技術的極限嗎?能否進一步放大到三指數級小,即1/exp(exp(exp(n)))。

30分鐘攻克,GPT-5上大分

一周后,Scott聯手Freek寫出了完整證明,表明在黑盒技術下,雙指數級小的完備性誤差已是極限。

換句話說,他們將2008年的「QMA≠QMA?」預言機分離結果量化,得到的「下界」(lower bound)恰好與6月論文的協議相匹配。

圖片

圖片

這項研究最引人注目的部分,或許并不是量子復雜性本身,而是AI在其中的角色。

如前所述,這是Scott Aaronson第一篇論文,其主要成果證明中的一個關鍵技術步驟來自AI。

具體來說,是GPT5-Thinking。

圖片

圖片

當時,作者面臨的一個問題是:分析一個N×N的厄米矩陣E(θ)(比如,N=2?),其每個元素都是一個關于實參數θ的poly(n)次三角多項式。

需要證明的是,當θ從0變化到1時E(θ)的最大特征值,以證明λ???(E(θ))不可能從一個接近0的值開始,然后長時間「停留」在接近1的狀態,例如接近 1/exp(exp(exp(n)))。

針對這一問題,如有1-2周的時間,Scott和合著者查閱文獻也可以解決。

但他選擇了GPT5-Thinking,5分鐘后,它給出了一個自信但明顯錯誤的答案。

Scott并沒有嘲笑AI,而是告訴它錯在哪里。GPT5-Thinking在思考片刻后,再次嘗試給出了一個更好的方案。

就這樣,經過了幾次反復迭代,如同研究生/同事交流一樣,GPT-5給出了以下函數:

它正確指出,這是一個關于θ的次數可控的有理函數,并且恰好編碼了最大特征值 λ???(E(θ))與1的接近程度的相關信息。

令人欣喜的是,這個方法奏效了,不用AI協助就能輕松完成驗證。

Scott認為,或許GPT5在訓練數據中,某個地方見過類似結構,但若是學生提出的方案,他會毫不猶豫地稱其為「巧妙」。

最后,他回憶道,一年前,自己曾用當時的GPT推理模型嘗試類似問題,結果遠不如人意。

現在,是2025年9月,我可以明確告訴你——

AI已經開始真正觸及那些我認為最具人類智慧特征的核心工作:證明量子復雜性類之間的預言機分離。

雖然它現在還做不到獨立撰寫整篇研究論文,但如果你清楚自己在做什么,它能幫你擺脫困境,這可以說是一個絕佳的應用場景。

誰知道,這種情況會持續多久?

Scott Aaronson調侃道,「想到這兒,不禁慶幸自己還有個鐵飯碗——終身教職」。

參考資料:

https://scottaaronson.blog/?p=9183

https://x.com/SebastienBubeck/status/1972368891239375078

https://x.com/kimmonismus/status/1972399015825203463