AI科學家登場!12小時抵人類科學家半年工作量,已有7項大成果

昨晚發布的YouTube訪談中,OpenAI CEO奧特曼提到了對未來GPT-6的期待。

https://www.youtube.com/watch?v=cuSDy0Rmdks

他說,GPT-5已經讓他第一次看到了「AI正在創造全新的科學」的曙光,而GPT-6可能會真正實現這一點。

這番話引發了公眾的無限好奇:AI真的能自主創造新的科學知識嗎?

就在大家對此充滿疑問的時候,一位名為Kosmos的「AI科學家」橫空出世,用震撼的成果給出了初步的回答。

https://arxiv.org/abs/2511.02824

閃電般的科研速度

一個不眠不休的科研助手,在短短半天時間里讀完了上千篇論文,寫下數萬行代碼,最終產出一份有理有據的科學報告。

這正是Kosmos實現的場景。

在一次運行中,Kosmos花費不到12小時就完成了相當于人類科學家平均6個月的研究工作量!

這一單次運行中,Kosmos平行執行了海量任務,總計閱讀了約1500篇文獻并執行了約42000行代碼,幾乎相當于一個科研團隊半年的努力。

更令人驚訝的是,Kosmos在報告中對每一項結論都注明了出處,要么引用相應的代碼輸出,要么引用原始文獻來源,確保所有推理都有跡可循。

一個AI系統竟能如此高效且嚴謹地完成繁重的科研工作,不禁令人瞠目結舌。

Kosmos的出現讓人們看到了AI助力科研的多重優勢:

- 提速:Kosmos可以長時間自主運轉,快速完成海量閱讀和數據分析工作,大幅壓縮科研時長。

- 廣度與深度:它跨越不同學科領域開展研究,并能在數百個步驟中始終圍繞既定目標,不跑題、不丟線索。

- 透明度:每一條結論都有代碼或文獻佐證,推理鏈條清晰透明,方便他人核查。 相比人類有時依賴直覺的跳躍式思考,Kosmos的報告更像是一部「可審計」的科研日記。

- 可擴展性:隨著運行周期增加,Kosmos挖掘出有價值發現的數量也線性增長。 投入更多計算時間就能產出更多成果,科研產出不再嚴格受限于人類精力。

如此亮眼的效率提升,預示著科研工作正迎來數量級的飛躍。

過去也許要幾個月才能跑完的實驗、讀完的文獻、驗證的假設,如今AI在一天之內就能跑個遍。

這種「快進式」科學帶來的沖擊,不亞于工業革命時期機器大生產對手工勞動的顛覆。

從工具到科研合作者

Kosmos并非一個被動執行指令的簡單自動化工具,而更像是一位有主動性的科研合作者。

它的使用方式很特別,人類科學家只需要給出一個開放性的研究目標和相應的數據集,Kosmos就會接手并自主展開后續的研究流程。

在最長約12小時的運行時間里,它會不斷循環以下過程:

規劃若干小任務(例如對數據進行分析或去文獻庫中檢索相關資料),并行執行這些任務,將獲得的發現更新到共享的「世界模型」中,然后基于最新的知識再規劃下一輪探索。

這個「世界模型」可以理解為Kosmos內部的一本結構化科研筆記,記錄著所有中間結果和線索,保證它在長達200個連續行動步驟后仍然頭腦清晰、不偏離研究方向。

正是有了這種持續的記憶與上下文共享能力,Kosmos才能在沒有人為干預的情況下自主形成探索路徑、生成并檢驗科研假設,完成一系列連貫的實驗和分析。

相比之下,此前的科研AI工具往往只能執行預設的流水線,一旦步驟過多就容易「暈頭轉向」失去連貫性。

Kosmos的出現標志著AI正在從科研工具進化為科研伙伴。

它不再只是人類的一個高級工具箱,而是在一定程度上具備了科學探究的主動性與策略思維。

正如一位評論者所言,過去我們的工具「只是工具」,用于完成我們交代的任務;

而現在,AI可以加入我們的推理過程,幫助我們思考新的問題、發現我們自己都未察覺的模式,有時甚至會給出讓我們費解的創新思路。

這種轉變意味著,在實驗室里,AI開始以合作者的身份與我們并肩作戰。

當然,稱Kosmos為「AI科學家」也并不意味著它已經能夠完全取代人類科學家的創造力與判斷力。

它更像是一位不知疲倦的合作者,可以提出源源不斷的思路并完成繁雜的驗證,但依然需要人類的智慧去監督方向、判斷結果的重要性。

正如數學家蒂莫西·高爾斯(Sir William Timothy Gowers)在親身使用GPT-5輔助證明后所感慨的:「我們已經進入這樣一個有趣時期:研究被AI大大加速了,但AI仍然需要我們。」

AI在科研中日益崛起為強大的合力,而不是要單獨取代人類。

同樣在Kosmos項目中,研究人員也強調人類依舊扮演著至關重要的裁判角色。

Kosmos給出的報告中,有約20%內容是不夠準確或有待商榷的,「AI科學家」的洞見也需要經驗豐富的研究者來甄別真偽、提煉價值。

機器的嚴謹與速度,加上人類的洞察與創造力,兩者協同,或許才是未來科學研究的理想模式。

獨立發現與首創成果

Kosmos最令人稱道的一點,是它已經展現出自主產出新科研發現的潛力。

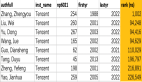

論文作者團隊特意列舉了Kosmos在不同行業領域中取得的七個代表性科研成果,其中有些頗具戲劇性。

神經保護

在一個神經保護機制的研究中(研究低溫如何保護小鼠大腦),Kosmos分析大量代謝組學數據后指出:細胞中的「核苷酸再生通路」被顯著激活,這是細胞在低溫下節能的一種保護性機制。

令人驚訝的是,這一結論恰好與人類科學家的一篇未發表論文結果高度一致,而Kosmos在運行時并未接觸過該論文。

也就是說,AI完全憑借數據自行得出了和人類科研者相同的洞見。

材料科學

在材料科學領域,Kosmos被賦予的目標是提高鈣鈦礦太陽能電池的制造效率。

它通過機器學習分析實驗數據,發現了一個關鍵因素:原來在電池制造過程中,「熱退火」步驟的環境濕度至關重要——濕度稍高就可能導致器件性能嚴重下降。

更絕的是,Kosmos進一步提出了一個簡單定量關系:在旋涂過程中,溶劑DMF的蒸氣壓越高,電池的短路電流性能就呈線性下降。

這一全新的規律后來被人類研究者實驗驗證屬實。

這意味著Kosmos不僅重復印證了已知經驗,還自主提出了全新的工程指導規律。

Kosmos的七項發現中,有三項后來被證實與人類科研團隊獨立得出的未發表成果不謀而合——AI等于「自主重復」了那些人類尚未公開的發現;

而另外四項則是完全首次提出的原創貢獻,推進了相關領域知識前沿。

例如在腦連接組學研究中,Kosmos得出不同物種神經元連結數遵循對數正態分布的規律,并提出了可能的生成機制,這與人類此前的一篇預印本結論一致且更進一步;

又如在遺傳學中,它預測出一種抗心臟纖維化的關鍵蛋白(超氧化物歧化酶SOD2)并給出了推測的作用機制,為醫學研究提供了新線索。

這些案例表明,Kosmos并非只會機械地「照葫蘆畫瓢」,它真的能從數據和文獻中嗅探到有價值的新模式、新假說,有些甚至連人類自己都未曾意識到。

Kosmos讓我們初次領略了AI作為科研「發現者」的風采。

它自主產出的新知與洞見,雖仍需人為確認,但已足以證明人工智能在創造知識方面的巨大潛力。

過去,人類科學家要閱讀海量文獻、嘗試各種分析方法、經歷無數失敗,才能偶得靈光一現的發現;

而現在,一臺AI或許在漫長夜晚的運算之后,就能遞交一份讓人眼前一亮的成果清單。

這種場景在幾年前幾乎難以想象,卻真實地發生了。

科研的未來

挑戰與遐想

盡管Kosmos取得了令人矚目的成就,目前的AI科學家仍然有明顯的局限與挑戰。

第一,Kosmos并不會自行去搜集新數據。

它需要研究人員預先提供數據集,在給定資料的范圍內展開分析。

如果缺乏高質量的數據,Kosmos再聰明也「巧婦難為無米之炊」。

它也無法像人類那樣臨機決策去開啟全新的實驗或爬取互聯網上最新的數據——這一點在當前既是技術限制,也是出于安全與倫理的考量。

第二,Kosmos尚不能直接處理原始的圖像等非結構化數據。

在本次工作中,它主要分析的是表格化的實驗結果、基因序列、神經連接矩陣等結構化數據,以及論文文本。

如果研究涉及顯微鏡圖像、醫學影像等視覺信息,Kosmos還無能為力,需要借助其他圖像識別AI先行處理。

這意味著它的自主發現范圍目前仍局限于「讀得懂」的數據類型和「看得懂」的問題。

第三,Kosmos的一些分析過程存在隨機性,重復運行未必每次都得出完全相同的結果,這對科研的可復現性提出了新的要求。

它對復雜任務的表現也依賴于人類提供的初始問題設定是否清晰、一致——如果研究目標表述不明確,AI可能會發散到無關方向上去。

這些限制提醒我們,當前的AI科學家還處在早期階段,離真正完全自主的科研革命尚有距離。

不過,展望未來,Kosmos已經讓人看到了諸多令人興奮的潛能。

可以想見,隨著技術進步,下一代AI科學家或許將克服數據源的限制,擁有自主搜集和整合信息的能力。

也許將來某個AI系統接到研究任務后,會自主地去查找公開數據庫、實時抓取新發表的相關數據,真正成為一名「全能」研究員。

未來的Kosmos可能會融合多模態感知能力,直接解讀圖像、視頻等豐富的數據形式,把實驗室顯微鏡下的所見所聞都納入其分析范疇。

更大膽地暢想,如果將這樣的AI與物理實驗設備連接起來,讓它指導機器人去完成實驗操作,那么科學研究的整個循環——從提出假設、查詢文獻、設計實驗、收集數據、分析驗證,再到得出結論——都可能在人類幾乎不干預的情況下自動閉合運行。

那將是科研范式的真正飛躍:實驗室晝夜不息地產出新發現,新知識噴涌而出,人類研究者的角色也將轉變為高屋建瓴的指導者和監督者,在宏觀上把控方向、倫理和意義。

面對這一切,我們不禁要問:當AI在實驗室里與人類肩并肩工作,甚至開始獨立探索未知時,科學發現的定義是否將被改寫?

或許未來最偉大的突破,將來自人類與人工智能攜手共創的智慧結晶,而「科學家」一詞的含義也將因此煥然一新。

Kosmos給我們帶來的,不僅是科研效率的驚人提升,更是一種全新的可能性——一個人與智能機器共創知識的時代正悄然啟幕。

當這一幕徹底到來之時,我們準備好擁抱這樣的未來了嗎?